美的代價:當藝術遇見氣候危機

[ 奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程 ]

|當藝術遇見氣候危機04|重織土地與水的感知線索|吳瑪悧與奧拉弗・埃利亞松的交會

《你的好奇旅程》開幕座談,圖片提供/Lindy Wu

在《你的好奇旅程》開幕座談中,來自台灣的藝術家吳瑪悧與冰島裔丹麥籍藝術家奧拉弗・埃利亞松(Olafur Eliasson)難得同台,開啟一場關於水、環境與參與式藝術的對話。

相較於奧拉弗・埃利亞松(Olafur Eliasson)以國際巡展喚起氣候意識,台灣藝術家吳瑪悧則從社群出發,聚焦在地環境與社區參與。自2000年起策劃社群藝術計畫,並於2018年擔任台北雙年展策展人,推動如「淡水河溯河行動」、「樹梅坑溪環境藝術行動」、「光采行動:濕地就是美術館」等計畫,帶動在地與環境交織的藝術運動。

這些行動不僅是創作,更是對生活環境的深度參與與倡議,也為台灣的永續藝術實踐開出獨特的風景。因此,會後綠媒體也專訪了吳瑪悧老師,談談當藝術如何與環境、當地社群協作。

從溪流開始的藝術行動

吳瑪悧在這計畫創作的起點是一條實際存在、長年被忽視的溪流。樹梅坑溪,位於新北竹圍地區,緊鄰捷運與重劃區山坡農地,在十多年間從農地轉變為高樓林立的住宅區。溪水本來是灌溉命脈,如今卻被一段段掩蓋、截斷、地下化,也讓土地與人的連結斷裂。

「溪流讓我們重新看到城市怎麼發展,也讓居民重新意識到自己與土地的距離。」

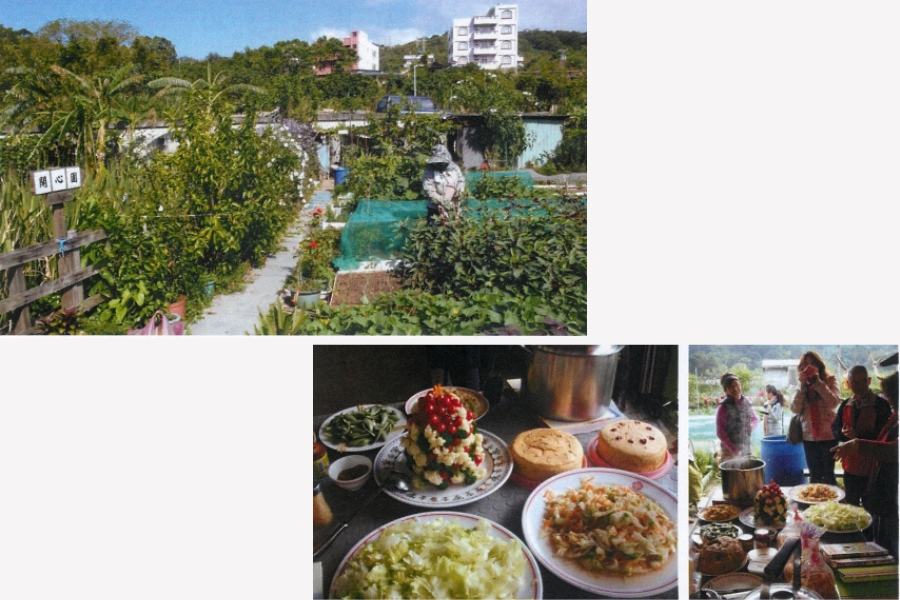

有別於一般藝術創作從展示出發的思維,她選擇走入社區,發起長達一年的「集體樹梅坑溪早餐會」計畫。每月一次,換一個地點,邀請居民、農夫、志工、學生圍桌共食,吃自己種的菜,也聊水、聊種植、聊城市變遷。

隨著對話深入,從水質調查到農耕節氣、從土地使用到歷史記憶,一個地方的知識脈絡逐漸浮現。藝術在這裡,不是被觀看的結果,而是與居民一起參與的過程。

「你來參與」與「你來感受」的差異

相較於埃利亞松以光、水、氣候打造沉浸式感官體驗,吳瑪悧指出:「我的作品不只是邀請觀眾來『感受』,而是讓他們一起成為創作的一部分。」

她從事的是「socially engaged art(社會參與藝術)」——不只是讓人參與,而是共同發展作品的方向、結構與過程。她強調,需要一個持續運作的支持系統,包括與水利局、學校的合作,讓藝術創作在制度與社群間持續發展。「我要的是一個讓大家可以開始一起做事的空間,而不是完成的作品。」

手法上的差異反映了兩種藝術觀:一種面向全球觀眾,透過美學調度喚起感知與驚奇;一種紮根在地,透過參與與共學,讓藝術成為公共性的鍛鍊場。

水作為方法:連結歷史、感知與行動

在吳瑪悧的實踐中,水是關鍵的,她說:

「水是一個媒介,它讓我們談農業、談生活,也談歷史。透過它,我們才意識到自己與土地、與他人、與過去的連結。」

透過樹梅坑溪,她發現了小坪頂──竹圍早期的原生聚落。居民告訴她,三百年前的吳姓家族遷徙來此,最初都住在山上,因為河邊容易淹水、地不好。昔日的國小設在山坡上,孩子每天步行上下學,形成山與溪的生活循環。但今天的都市人多靠捷運與汽車,這樣的地理記憶早已消失。

她說:「我們今天開車,不走山路,也忘了河邊曾是生活中心。我要做的,就是把這些被切斷的路徑重新接回來。」

在地即行動:藝術作為生活的介入

相較於全球巡展方式喚起氣候意識,吳瑪悧從最細微的社區關係出發,與居民共學、共食、共創,把環境議題從新聞轉化為生活感知。

長期與竹圍工作室合作,建立一個持續運作的在地平台。她認為:「藝術家不是孤島,需要結合制度與支持系統。像我們和水利局溝通、與學校合作、辦理活動,都需要一個組織來持續推進。」

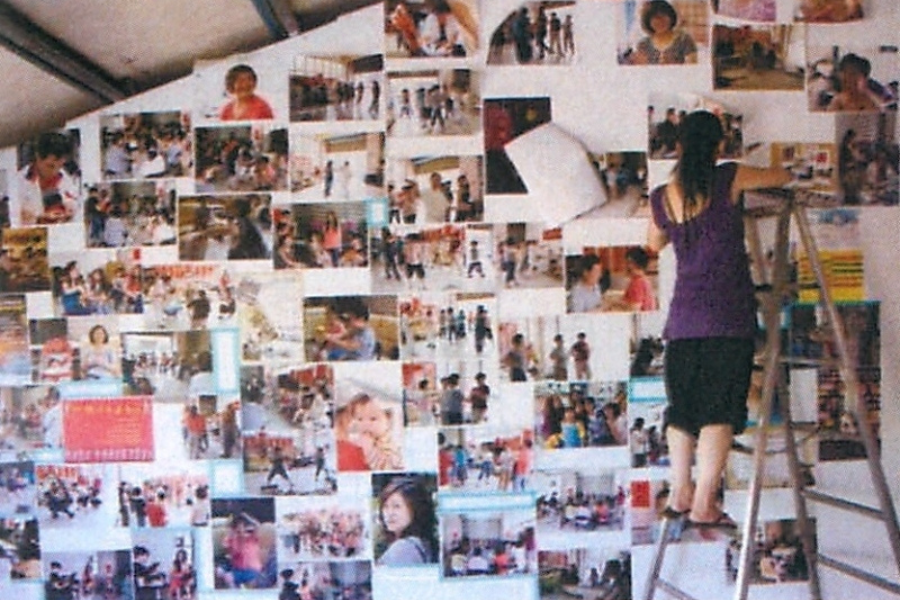

她把策展人的思維,被放入社區中,讓展覽跳脫展示的場域,而成為多個環境運動與社會團體、當地居民的倡議與共學的節點。

她說:「像我們做『早餐會』的那一年,就是跟不同的人吃飯、聊天、做事。大家從一開始什麼都不知道,到後來一起耕種、討論水、土地,甚至邀請河川和農業的專家來分享。這不只是藝術,而是一場集體在地生活經驗的累積。」

藝術不是裝飾,而是行動

雖然兩人實踐方式不同,一個在全球巡迴展覽,一個深耕台灣當地社區,但他們都強調藝術應回應當代世界的倫理問題。藝術不是裝飾,不是包裝,而喚醒人失感、失語與失根的過程。

埃利亞松說:「藝術家不是神話角色,只是勞動者。」、「我來這裡不是為了單方面地展示作品,而是為了傾聽、觀看、學習。我希望能從你們的經驗與提問中獲得新的想法。你們的好奇心,才是這場展覽真正的起點。」

吳瑪悧也呼應「藝術家的角色,不是設計一個完美的作品讓大家來看,而是去建立那個可以讓大家聚在一起,開始做事的空間。這是旅程,也是一種關係的展開。」

把藝術還給土地與生活

如果說奧拉弗・埃利亞松是將自然帶進美術館,創造與人的相遇,那麼吳瑪悧則是反其道而行——把人帶回生活現場,在地方中相聚。

埃利亞松曾說,他想把「奇觀」從人為炫耀(例如炫富、網紅文化)還給自然本身。這讓人不禁思考:當我們意識到萬物皆為藝術品時,我們是否就能用更謙卑與細緻的態度去對待這個世界?

吳瑪悧則是進入社區,像在都市邊陲圈出一塊土地,讓那裡成為另一種形式的美術館——一個屬於土地與人的對話場域。

兩者都提醒我們:藝術不是一種結論,而是一種不斷實踐的關係。無論是溪流或瀑布、山徑或光線,它們都在指出同一件事——重新學習如何與世界相處。

【專題】 美的代價:當藝術遇見氣候危機

更多專題文章請點擊下圖