建築

[ Architecture ]

【藍屋研究】木構台灣的未來:建築×藝術×林業跨領域對談

北美館「X-site計畫」第9屆首獎作品《藍屋》(Blue House)以人體五種感官特質創造與空間的對話,展開一段深富詩意的篇章,作品以少見的全木構建築出現在北美館戶外廣場,透過單一而獨特的藍色為主題,試圖超越語言、超越建築理性,也延伸出台灣公共空間作為木構創作的社會介入實驗基地的無窮潛力。

在《藍屋》於2022年7月31日精彩落幕前,由財團法人農業科技研究院農業政策研究中心主辦,《藍屋》策畫者孔維傑、張雅筑兩人以藍屋做為引子,共同發起「藍屋研究|木域製造:藝術×林業×建築跨領域對談」計畫,於7月29日在王大閎書軒邀請各界專家一同探討如何完善木構台灣的未來。

現場由原型結構陳冠帆結構技師主持,與談者包括林務局局長林華慶、造林組組長張偉顗、南華大學建築與景觀學系副教授陳正哲、德豐木業總經理李文雄、木之家的種子發起人許浩銘建築師、原型結構結構設計師吳蓓倫等,分別就產官學界不同面向與角度,以自身經驗分享目前台灣木結構產業的困境、阻礙,也從與國外團隊合作經驗裡,試圖從「他山之石、可以攻錯」的構想尋找解方,剖析「讓木造建築回到當代生活」及「從木構游擊戰突破系統性問題」兩項議題,抽絲剝繭理出一個可依循的未來與可能性,精彩的討論脈絡非常值得一探究竟。

Unit1

| 木造建築如何回到當代生活? |

如何引介社會大眾認識木構,跳脫材料刻板框架,拓展其運用的想像?

林務局林華慶局長 藍屋這樣完全使用木材的藝術裝置,其實也呼應了我們全球都在關注的氣候變遷或是淨零碳排的議題,另外,設計者很用心地在其中一個結構放入臺灣所產的柳杉,藉由這樣的設計可以來和參觀者對話,關於我們怎麼樣有比較好的木材自給率的省思。同時藍屋在結構上的創新,比如說我們走進去他的地板是雙曲面的,這也顛覆了大家過去認為木材就是很平直的方式,了解到木材作為結構或是裝修設計上的可能性,我覺得他是一個非常多重意義的裝置藝術設計。

藍屋團隊策劃者張雅筑 作為公共空間創作的藍屋,之所以有使用全木造的想法,起初是因為我們自己對木頭的喜愛,同時也認為它是一個具未來性的材料。另一位策劃者孔維傑設計師目前遠端工作的瑞士建築事務所設計多為木構建築,因此有機會瞭解當地木建築的經驗以及瑞士政府對相關法規的推動是如何直接影響人們的生活。而我自己則來自於倫敦就學的經驗,觀察到英國建築教育專注研究與實驗材料,甚至延伸為建築教育到產業的體系。例如:我所畢業的學校英國皇家藝術學院(RCA)建築系中,著重實驗與實作的組別ADS6,讓學生自由造訪倫敦近郊的Grymsdyke農場、同時也是有充足資源的工廠,能夠做各種傳統材料與新技術的研究與嘗試;另外像AA建築聯盟有一個鑽研木構的科系Design&Make,他們自己有一座人工森林胡克公園(Hooke Park),從種樹、設計、製造到建造全部自給自足。而Hooke Park裡的空間,都是Design&Make的學長姐使用森林裡的材料、原料、研究、親手建造,留下來給後輩使用。台灣政府近年鼓勵較多短期創作,而這個案例也讓我們思考「如何延續」是非常重要的。

我們從自己的經驗上,也觀察到許多歐洲國家在建築上的減碳行動與社會氛圍,其實臺灣也很有潛力做像這樣子的事。因此,以藍屋做為第一次的建造,我們想嘗試看看突破木構造的傳統思維,也當自己的學習。這次的經驗也讓我開始思考,如能夠將木構建築研究帶入正式的體制中,在知識的發展和人才培育上才能有比較長遠的影響。我認為林務局在推廣木育上遇見把木材從森林帶出來的困難,或許讓人進入森林,向森林學習,也是一個可以思考的方向。

原型結構負責人陳冠帆技師 這次張雅筑和孔維傑在北美館X-site計畫《藍屋》作品非常特別,是歷屆以來唯一使用全木構設計的作品;關於國產材的推動,包括林務局的構竹林鐵計畫、東眼山國家森林遊樂區的木構創作,以及陳正哲老師在嘉義的木都2.0計畫,都在在顯現國產材已經在臺灣逐步推動且實踐有成。

如果我們好好地重新省思關於木頭這項材料,它大可以用在新的東西上,不管是木構的修繕、公共建築的改造、故事的創作或者低碳建築,臺灣的木建築不管在類型、尺度還有創新方面等等都大有機會。因此我想要問未來要如何提升木構在公共空間的能見度?除了這種游擊式、實驗式的計畫,還有什麼更長遠制度的支持?我們的目標是希望從過去這樣零散式、煙火般的狀態,將它變成一種系統思維,打造讓木構回到人們生活的可能。

木建築的現在與未來是什麼?

林務局林華慶局長 臺灣過去這二、三十年,從一個過度發展天然林的國家,轉變成極端保守,甚至認為使用木材是罪惡的,到現在我們努力從一個善用資源的角度來推動使用國產木材,希望減少進口國外木材。針對這些林務局有四個面向必須努力:

一是資源面,找出人工林可以永續性生產的條件。人工林未必全能作為生產,因為部分被編入到保護區或成為保安林。我們要正視這些狀況,規整出私有林、國有林可伐採利用的區域,再把這些木材逐年、逐步依照規劃,讓樹木變成木材;二是法規面,相當多業者會抱怨法規的限制,或許有一些法規到現在都還沒有完善,因為涉及到森林法,但我們還是做了相當程度的鬆綁。

三是技術面,整個產業鏈出現斷層,技術跟人才的流失相當大。過去林務局的角色是自己在伐木,因為它是一個事業機構,必須要自立;但是從民國80年後,改制變成公務機關,沒有伐木的誘因或動力,之後進來的同仁即使是森林系的,也沒有實務經驗可以支撐。業界當然也有這樣的問題,所以我們要重新再把技術建立起來。

第四個是市場面,怎麼樣讓消費者知道臺灣也生產國產材。現在還有九成的人、其中不乏設計界跟文創者,他們以為臺灣還是禁伐的狀況。所以我們要思考的不只是1年、5年或10年內要生產多少木材,重點得要有人需要,目前的推廣已能看到一些階段性成果,也還需要繼續努力。

木之家種子發起人許浩銘建築師 在臺灣推廣木構造的確是一件吃力不討好的事情,因為鋼筋混凝土構造(RC)很便宜,早期一坪只要4萬多,資本市場上自然會選擇RC構造。回過頭來,不考慮大環境影響,我認為改善方案之一是學校教育就應該建立基礎。希望學校建築系或者土木系在木結構的課程上多多著墨,目前就老八校的建築系來看,木構造相關的學習還是有很大的努力空間。我們希望未來進入業界的新人們,對每一種構造工法別說遊刃有餘,起碼要有概念,這些有賴於學校教育的支援。

另外是政府的態度。在我們推廣木構造的歷程中,林務局是對木構造建築最友善的單位。他們並不是木構業務局,但卻最關心木構造建築的發展,也願意跟我們站在一起推廣,讓大家瞭解木構的美好。我們希望木構造跟RC構造、鋼構造可以站在同一平等的地位,每種材料、工法都有各自的優劣特質,適得其所地使用它們,建築物自然就能有豐富的面貌。並非整棟都要是木構造,設計師可以妥善分配各種材料的比例以及位置。全木構造不一定是唯一的解答,而是選項之一。

────────────我認為《藍屋》在木構的使用上,是最沒有鄉愁的嶄新呈現,不再迷戀木頭的顏色與質感,而是誠實的利用木構對於本案最大的優點——「輕盈」。在藍屋底下並不是地球而是樓板、有美術館空間,所以其重量必須被斤斤計較,連原本的鋼構基礎也被置換,讓藍色的木架輕輕的置放在廣場上。────────────

要讓木構造普及於台灣,本來就不應該是一股情懷,也不是環保的情感勒索。我自己經常告訴業主使用木造的優點一是空調可以節能,二是可以省裝修費,三是可以做為宣傳的亮點,且木構造重量相對輕盈。對比於鋼構造或是鋼筋混凝土構造,設計者應該大聲說出木材在構築上的優勢,或許是工程進度、或許是相對輕巧的構築方式、也可能是可減少不必要的裝修,讓有需要的設計者們、業主們因此而理所當然地擁抱木構造。

屬於台灣木建築的獨特性為何?有哪些適合的方向?

德豐木業李文雄總經理 我在讀研究所時,開始了解國產柳杉結構問題的產業技術,也發現森林木材能被應用地很全面。從原木就可以蓋房子,不一定是只使用集成材。以《藍屋》為例,它一開始很難以制式的做法來思考,譬如地板需要3D曲面,我們一開始建議以編織方式來處理,木材也能透過小構件方式進行編織而做出曲線,最後考量必須負擔兩片屋頂的重量,所以改採結構用合板。

德豐目前有一個設計部門去研究木構的接合點,也陸續參與了一些公共工程,本來我們只是賣木材,現在變成進入公共工程領域,例如協助建造那瑪夏小學圖書館,用的就是國產的柳杉;之後還有毓繡美術館、池上火車站、花蓮車站等木構作品。一般大眾認為木材易腐朽,沒有處理好或保持通風,很快會被蟲害破壞,而這些問題目前的技術都可以克服。

────────────相較20年前,建築界目前對於木構建築的概念推廣已經好太多,我們公司希望未來能讓木造進入私人住宅。木構目前比較多運用在獨棟住宅。相較於其他建材,木構材料可塑性最好,加上天然的香味,它的結構就是完成面,可減省裝修費用。如果木構造及森林木材能進入到人們的生活,從居家慢慢普及,才能真正永續。我也期待讓木構造的市場轉動,才能繼續國產材未來的步伐。────────────

原型結構吳蓓倫設計師 原型結構參與許多木構建築設計,小到涼亭、住宅、教會、博物館、美術館甚至是戶外橋樑,都可以使用木構造來完成,我們在嘉義做的一個實驗木場(編按:位於嘉義舊監獄宿舍群,以現代木構抗震法施工,預計成為產官學界攜手培養木業人才的基地)就是希望藉由這樣的場域推廣嘉義木都,也邀請民眾參與木構的手作。

木構造能夠被設計嗎?答案是可以。臺灣有相關法規,形式上也有諸多變化,比如說傳統2×4的構法,到現代新式的集成材,還有板工法的CLT(直交式集成板材)等變化繁多,它跟鋼結構不同,在接頭設計也能透過傳統的卡榫,來完成一棟全無鋼構的建築;或者部分以鐵件、新的GIR(Glued in Rod)等技術支援,來提高接頭強度,達到更大規模、更多變化的建築設計。

有什麼策略可以結合不同場域和行動者,擴大木建築的基礎教育和專業教育?

南華大學建築與景觀學系副教授陳正哲 談到教育這一環,我發現日本不管是岐阜縣、德島縣,只要是致力發展林業資源的鄉鎮,他們地方政府會自辦林業學校,協助民間企業培養技術人才。台灣的森林多為國有,中央可整備技術設備與師資資源,開啟林業學校的體制。另外就教育單位的立場,我目前的方式是跟地方產業界合作,以及與地方政府長期配合。

教育單位與民間企業的合作模式其實需要個別、獨特地摸索出來,成形後人才育成的成功率會提升許多。與公部門合作的部分,自2015年開始推動木都2.0漸成氣候之後,目前嘉義市新火車站、未來的圖書館與市民行政中心等,皆從設計階段便導入採用木構理念,讓公部門在公共建設上帶頭示範使用木構造的角度下去進行也是方法之一。

當然,在嘉義市能夠這樣做,不代表其他縣市也能一路暢通。除了需要透過很多方式讓市府與市民支持外,還必須借助逐步探討相關法令的過程來凝聚共識。第一是嘉義市已研擬完成之木都振興自治條例,自己的城市該怎麼走自己來引導佈局;第二是木造建築整建維護辦法,導入都市更新條例中之整建維護手段,補助整建民間木造老房子,透過法令機制在推廣木造上會事半功倍。

近期原物料價格飛漲,反而可見木構造漲幅曲線較緩,之後會出現黃金交叉,成本方面應更容易被市場接受。取運成本方面,台灣高山中運樹出來很貴,但國際運費高漲之下海外運來也一樣貴,多種要件平衡下,國產材應會更有競爭力。產業方面,我們也在尋找有無意願升級或轉型的傳統製材廠,從第二、第三代做起,也許有機會可以成立國產集成材示範的專門製材廠。

Unit2

| 從木構游擊戰突破系統性問題 |

構竹林鐵、東眼山等由林務局發動的創作計畫是怎麼開始的?

未來有沒有可能發展成長遠的模式?

林務局林華慶局長 桃園東眼山森林遊樂區或嘉義阿里山構竹林鐵有一些公共藝術的推動,幾年前透過郭恩愷老師在東眼山的木構裝置藝術,談的就是森林的循環—來自森林的,最後會回到森林,由被伐採的人工柳杉呈現的作品,具備觀賞也有乘涼休憩的價值,也是我們與社會溝通的重要環節。

構竹林鐵也是讓大家可以看到竹子在構造上的延展性,不同的環節讓更多國人了解台灣木、竹材的運用,長期下來對推動國產木、竹材有幫助。至於如何讓國產材其實際走入生活,林務局這兩年有試辦補助國產材到一些私人場所如咖啡館、超市裝修等,例如美濃區農會的未來超市,就使用國產材台灣柳杉在貨架、以及休息場域等,民眾接受度非常高。我們預計2023年還會擴大到一年評選10件補助案,使用地區會擴及北、中、南、東等地,透過這樣的方式希望讓國產材更貼近民眾生活。

嘉義木都的經驗能夠為木構的公私協力機制帶來何種啟發?

南華大學建築與景觀學系副教授陳正哲 大家剛談了很多像是木頭可以用在哪些地方以及如何多元的運用,我這邊的角度是思考市府如何形成友善的政策與審議環境,來吸引民間業者的投入,以及公部門有哪些局處可以把木構推進去。前者如之前嘉義美術館的興建也立基於對木構審議的友善態度,讓業界願意投入並得以實現;後者如教育、社會局處,有機會推動的是幼兒公托跟老人照護的設施木質化,以及與民間社團組織合作開發教案與教具箱、共同推動木育。

✤ 延伸閱讀:「木育」是什麼?爸媽一起來認識108新課綱!

另外就我在台南營運建材銀行的經驗,除了上述公部門之外,環保署是這幾年也非常注意木建材的機關,原因當然是基於淨零排放思維,減碳行動也已成為企業關心議題。環保署與營建署可合作協助碳排大戶的營造業提早進行準備,健全木造營建之相關技術設備與體制,以因應未來企業建設採用木構之需求,在碳中和的思慮上可以說木構將大有可為。

附帶想提的是,過去日本人的統治讓我們太習慣只看到檜木跟杉木,50年根深蒂固的這觀念我認為是不好,其實早期台灣農村使用的木材非常多元,楠木、相思木、龍眼木,一間房子裡會用到非常多木頭,更不用講竹子。多元的木、竹使用這件事情,一定會是台灣的特色。

重啟木構建築讓它成為進行式,長成蓬勃的產業生態系

原型結構負責人陳冠帆技師 張雅筑跟孔維傑有提到把人帶進森林,透過多元的學習場域認識木材料,「山不向我走來,我便向山走去」。如果木構沒辦法馬上推廣的很全面,林務局正在做的國產竹木裝置藝術計畫、竹構人才培育以及補助特定場域的國產材空間設計計畫,可以讓大眾有機會體驗,也有場域可學習,在大方向上是很好的事情。

這讓我想到郭恩愷老師也說過,他的學生要選他的課一定要先看一部電影:《哪啊哪啊~神去村》。那是一部講述日本林業故事、非常很生活化的一部電影,例如在野地學習如何砍木頭,我相信台灣很多年輕人都會想要經歷這一段。如果林務局與我們的產業界把它當成一個教育的鏈條來思考,結合陳正哲老師在嘉義推動的木都2.0本來就有的這些力量,不是只看眼前這2、3年,而是5年、10年以後,把木構種子撒下,隨風飄散到各處,自然生根發芽茁壯,那一切會很可觀……。

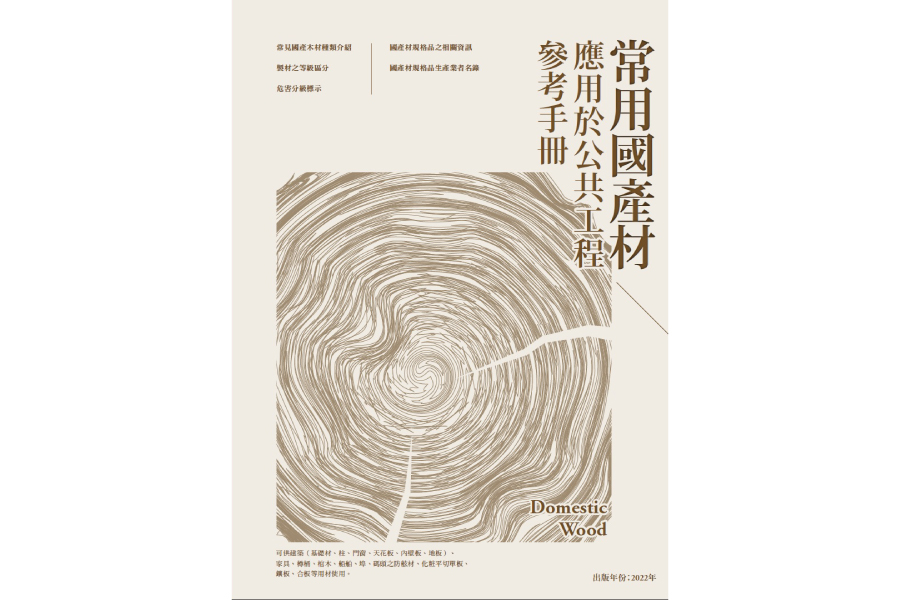

\ 常用國產材應用於公共工程參考手冊 /

內容包含國產木材種類之介紹、可提供之品質(包含等級區分材)與規格產品、工程防腐處理、規格材價格等資訊,提供各界認識相關國產木材材種特性、種類等,並以協助工程主辦機關、民間營造廠商、專業承商投標估價及發包工程。 《常用國產材應用於公共工程參考手冊》 下載網址: https://www.forest.gov.tw/0004221