活動

[ Activity ]

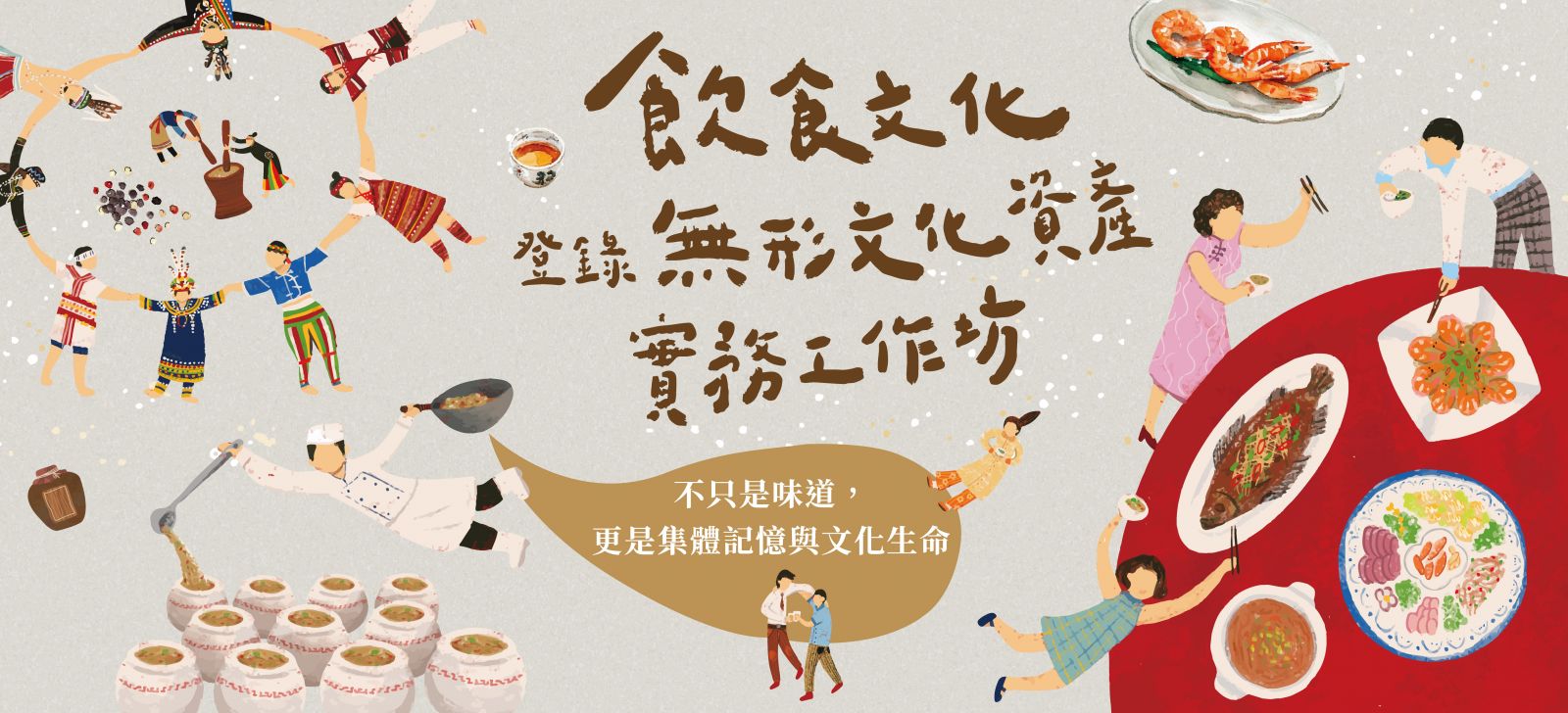

【飲食文化】從五個評估向度談台灣辦桌的飲食文化系統:在技藝與人情之間,尋找非物質文化遺產的可能

棚架升起、桌布鋪好、香氣從大灶裡漫出來,像是一場即將登場的戲。辦桌從來不是單純的吃飯,它更像是一個社會在運作的縮影——人情的交換、時間的節點、地方的記憶,都在一桌桌菜餚之間發生。也許正因為如此,當飯店取代棚架、當廚師走進不見炊煙的廚房,我們才會突然意識到:那種屬於辦桌的「台灣味」,其實是一種集體記憶的消逝。辦桌的存在,不只是料理技藝的傳承,而是我們如何看待「聚在一起吃飯」這件事的文化態度。

❝

然而,在制度層面上,台灣的辦桌尚未被明確界定為具文化資產價值的項目。

相關政策多仍著重於飲食衛生與產業管理,而非文化傳承的視角。

如何讓辦桌文化 被看見、被制度化、被保護,成為現階段最關鍵的課題。

❞

從筵席看文化:辦桌不只是吃飯,更是社會的縮影

音響裡傳來象徵愛情的西洋歌曲,紅毯兩旁的彩色氣球緩緩升起,眼前是近百桌的辦桌婚宴。身邊坐的嘉賓恰好都是熟悉的台菜師傅,大家邊舉酒邊閒聊,談著這些年來的餐飲風潮。台灣味成了媒體關注的詞彙,卻不代表辦桌市場正興盛,相反的事實是市場正逐漸萎縮。

原因很多。例如飯店宴會廳成了強勁的競爭對手,人力短缺導致難以找到幫手,甚至許多人對辦桌的期待只停留在菜色豐盛與價格划算,卻忽略了菜色背後的文化意涵。在我看來,台灣的辦桌文化是一種值得好好正視的非物質文化遺產,需要從文化探索的角度切入,重新討論辦桌的規範與節慶感。唯有讓文化定位更加清楚,才能以文化之名,讓消費者願意繼續延續這樣的傳統

聽到我這番話,身邊的台菜師傅們既同意又困惑。他們認為辦桌文化確實值得重視,但對於我提出「非物質文化遺產」的說法仍抱著懷疑,甚至覺得有一種聽到故事行銷的被呼弄感。對於這份疑慮,我只能從是否符合非物質文化遺產的五個向度來解釋,分別是環境向度、技藝向度、文化向度、社會網絡與發展向度,以及當代價值向度。

五個向度:辦桌作為非物質文化遺產的完整系統

先談環境向度。辦桌的場景是台灣社會最靈活的舞台,可以出現在都市巷弄與農村田地,也能在市集、展覽或寺廟慶典中登場。空間的調度與使用,本身就是一種能力展現。從歷史角度來看,總鋪師在採購食材時,會考慮在地物產的特色,無論是當季蔬果、肉舖肉品還是海鮮漁獲,都讓土地、物產、口味與節慶連結在一起。

另一方面,環境利用還必須兼顧永續,例如水資源如何取得、廢水如何處理,這些問題都攸關辦桌結束後是否會引發糾紛。而棚架的搭設、舞台與音響的安排,也考驗人情義理。封街辦桌如何在鄰里便利與熱鬧慶典之間找到平衡,這些看似瑣碎的細節,正是非物質文化中最珍貴的社會智慧。

再談技藝向度。辦桌的技藝並不僅僅是炒一鍋羹湯或端上一尾全魚。真正難以取代的關鍵在於總鋪師的隱形技藝,也就是調度力。當桌數超過百桌時,總鋪師必須像專案總管一般,協調棚架、桌椅、外場人員與食材進貨,每一個環節都要緊密銜接。這裡面不只是廚藝,而是人脈經營、資源配置與時間掌握的綜合能力。每次辦桌的場地都不同,烹飪設施如大灶、蒸籠、炸鍋等的擺放位置,都會影響廚務流程,進而影響出菜順序與客人感受。這些細節經驗其實就是待客之道的文化核心。

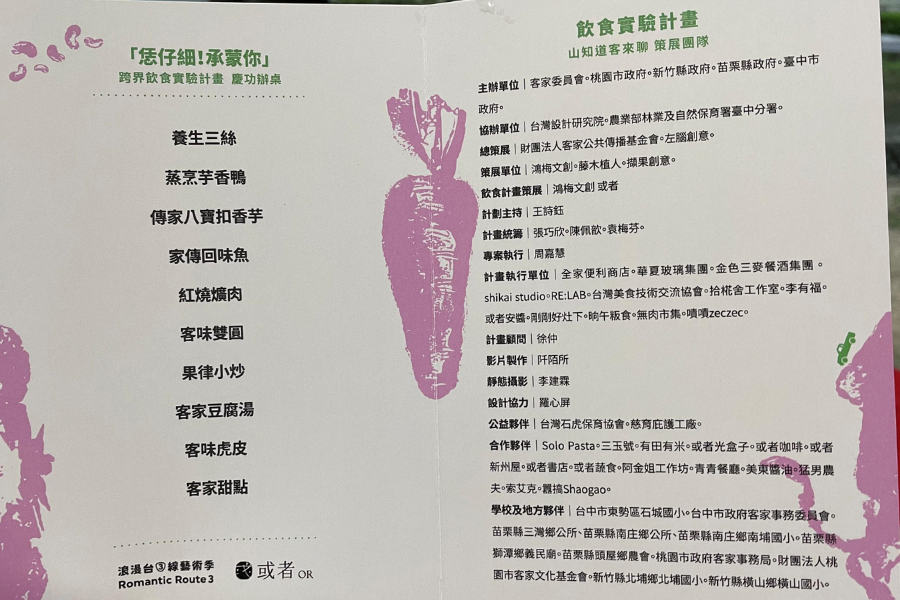

文化向度則更為多元。我特別喜歡從菜序談起。冷盤的奇數或偶數拼盤,背後都有象徵意義。菜餚需要顧慮乾濕交錯?湯品應該在中場還是收尾上桌?全雞全魚的完整象徵,以及各種菜餚所承載的祝福?這些選擇都使菜序像是一齣戲曲,談的不只是飽足感,而是曲目後的理由。諸如菜名的諧音、俗諺的影射等,都是辦桌文化的重要底蘊。

社會網絡與發展向度解釋了辦桌為何存在。過往聚餐往往需要一個名目,通常與人生旅程相關。從人生四囍到喪宴,每一種筵席都有規矩與安排。除此之外,辦桌也與宗教密切相關,酬神宴同樣有禁忌與講究。因此一場辦桌的目的,可以是記錄人生,也可以是與神明共享。這些餐桌上的禮俗差異與禁忌,正是形成社會結構與社群鏈結的最佳方式。

至於當代價值向度,則開啟了辦桌的視野。既然辦桌是一種展演性的外燴,它就有無限可能。既可以與地方旅遊結合,促進包容性的經濟發展,也能透過教育傳遞飲食文化,讓菜色與無形文化被妥善認識,進而培養文化認同與多元共融。面對人力短缺,辦桌師傅早已熟練運用半成品與SOP,並能藉助現代烹飪科學維持溫度與品質。這些並不會削弱辦桌的文化性,反而凸顯它的靈活創新。只要能妥善轉譯,辦桌不僅能重現傳統,也能開拓未來。

重啟節慶的理由:讓辦桌成為刻劃人生的儀式

那麼,台灣人該如何重新喚起對辦桌的熱情呢?我認為關鍵在於讓辦桌重新被賦予理由。吃辦桌不同於隨意聚餐,它需要一個節慶的名目,需要透過菜色安排展現文化規範。例如彌月宴可以延伸為三朝、收涎、抓周,成年宴可以有升學宴與生日宴,婚宴除了文定與歸寧,也能隨婚齡延續為各種紀念宴。如此一來,辦桌不僅是一頓飯,而是透過聚餐刻劃人生,透過菜序書寫文化。 想到這裡,看著眼前這場熱鬧非凡的辦桌婚宴,聽著同桌師傅們的感嘆與爭論,我舉起酒杯,輕輕敬上一口。

.png)

【綠色專輯】 飲食文化登錄無形文化資產

進入專輯請點擊下圖