建築

[ Architecture ]

建築師與好友自建三戶透天 打造有機生活聚落

不少人有個夢:和幾位好友相約,找塊地、一起蓋房子。退休後到那兒住、種種菜,享受晚年。

這個夢,多數停在想一想。基於各種現實的理由,無可厚非。

南投縣草屯鎮邊上,則有一群朋友七年多前實踐了這個理想,而且沒等到退休。其中固然有兩位建築師姜樂靜與趙力行,多少比別人更靠近自建住宅這件事,但觀察他們對建築、對生活、對物質的態度,以及策畫空間與細部的方式等,你會發現:不是只有大坪數、「豪宅」、所謂的精華區、名勝地帶,才能達成陶淵明夢。

事情最終能不能成總是取決於:「你想活出怎樣的人生」。

聚與散之間:「草不草」的自在生活聚落

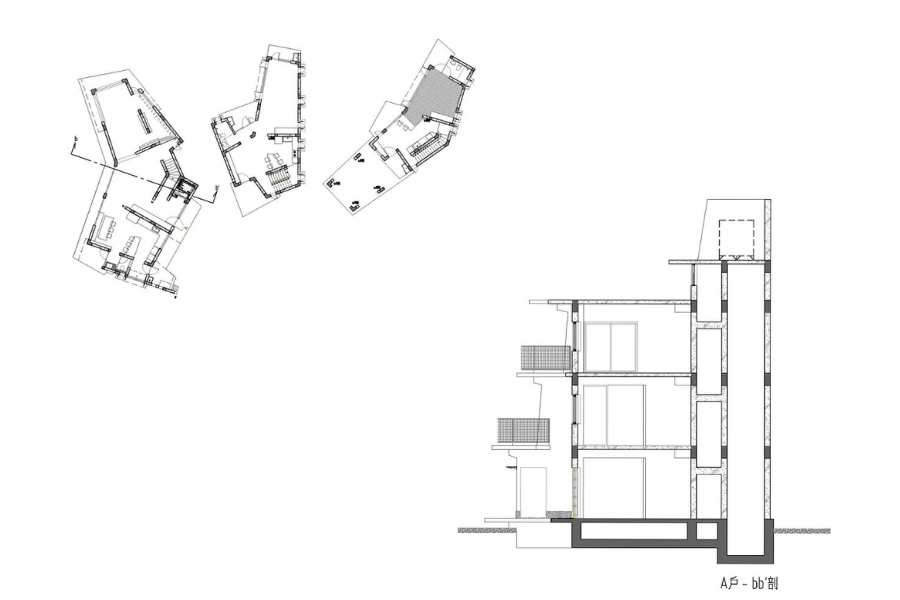

趙力行夫婦的家,姜樂靜與纖維藝術家楊偉林的家,以及「上下游市集」共同創辦人馮小非夫婦的家,是三棟各自獨立又互依、同時設計與興建的房子。這片場域暱稱「草不草」,指它是草屯一處不「吵」的地方。但雖然他們都想靜一靜,親友約訪仍是歡迎,家裡常常傳出陣陣歡笑。

其中幾人上班地點在台中市,聽來離南投有點兒遠。其實開車上班單程約40分鐘,他們不覺得如此通勤是問題,落成以來大夥兒住得可高興。

不豪華也能自在:房子就是日子的容器

不過在一些人眼中這三棟透天厝格局都不方正,說來台灣房地產市場普遍最不接受這一類不規則造型,其外觀還有點像毛胚房。姜樂靜笑說,這樣的房子國外滿多的,但是在台灣叫做「沒完工」。

.png)

原來姜家、趙家的牆壁,混凝土脫模之後不再抹水泥,直接上漆即成。天花板、後方室外牆的大部分,更是零塗裝。馮家則選擇有水泥的牆,但也止於此,他們希望更安靜,並用了氣密窗,其他兩戶則是用料平易的鋁窗或木窗。有些窗簾架是拆卸方便的木頭圓桿,掛上布簾一點不麻煩。其他裝修還有不少現成材料,連醫院用的點滴掛勾架也在屋中出現,掛東掛西滿好用的。

總之,「草不草」見不到室內設計雜誌反覆拷貝的裝潢手段,也沒什麼從規格化目錄中選購的昂貴建材、制式的方正隔間。有的是,基於建築師深知各空間使用者的生活形態與居家動線,而讓戶戶不同的有機牆面。包括共居者萬一吵了架,想躲亦是有角落可躲。連方便貓咪進出的通道,也都設想周到。

.png)

信任與默契:從理想國到草不草

以上大大小小的細節與空間,姜樂靜說全不是她主導的,「都由趙力行完成。」但她是設計過多棟優秀社會住宅的資深建築家。「不過,我真的不會設計自己住的房子……。」

與其說不會,不如說她是將參與公共建築擺第一位,總覺得那樣才能服務更多人。加上從小到大姜樂靜與家人都住城裡的公寓、得和手足共用房間,沒體會過較寬裕的居家環境。工作後經常加班,她更練就了辦公桌都能睡的功夫。

她之所以願意一舉搬到從沒定長居過的鄉間,且交由亦師亦友的趙力行全權負責住宅設計與工程,原因可說是:體貼與信任。

.png)

.png)

她的好友、藝術家楊偉林,一直夢想家在大自然中、有個花園,她也需要夠大的空間來創作,兩人原來棲身的公寓早已不敷使用。而姜樂靜與趙力行的緣分與互信,更是從她剛從東海大學建築系畢業開始。

初入社會她即隨著建築系學長趙力行,一起參與了台中龍井「理想國」等大型住宅區的設計。這大約三十年前的建案不只有單純的居住單位,同時也為住戶規劃了優質公共空間,甚至協助招商有品質的店家進駐社區、形成特色街廓,也吸引了不少藝術家群居。雖然理想國房舍年紀已經不小, 如今看來其兼融公、私空間的社區計畫依然前衛,直到現在也沒多少建商敢如此做。

他們倆後來不是同事了,但仍是懂得彼此建築本質的好朋友。姜樂靜繼續打造各級學校、活動中心等公共建築,趙力行則轉而藉著大量的單棟住宅設計,實踐他的有機建築理念(見最底下BOX說明)。

三戶三種生活:同一隻手的三根手指

兩人走過數十年建築路,終於,為自己定做一個家、空間設計者即使用者的這一天到了。

2011年左右,趙力行幫某位業主到草屯看一塊建地。它位於小山坡前,業主難免擔心、決定不買,趙力行卻覺得這片淺山區是好地方,很可以自建住宅。他立刻詢問了姜家與馮家在此合蓋住家的意願,兩方也都喜歡,最後決定,就他們三戶老友一起建成「草不草」迷你社區就好。

.png)

至於這三戶如何配置、每一棟怎樣設計,建築師姜樂靜完全放心地把這任務交給趙力行。她太了解這位學長一路堅持的建築核心價值是什麼,重點是,兩人的創作理念與生活觀也都很相近。

像是,姜樂靜曾說:「房子就是提供最基本的需求,不需要太多很虛榮或浮誇的東西。」趙力行也曾說:「我的設計都是實在、彈性、好用,不浪費也沒有太多廢話。」「實實在在就好。」

有意思的是,兩人的建築作品也幾乎沒有四四方方的造型,多半不規則。這並不是為了表現而表現,而是他們都非常注重讓每一處設計都能應對周遭的環境、建築的機能與業主的需求。

比方說這群人之所以想搬到鄉下,親近大自然是關鍵之一,趙力行因此讓每一扇窗都能輕鬆有景。三戶基地微環境不同,開窗方向與牆面變化多端,也是順勢而為了。同時他也顧及了隱私,三家彼此的窗戶都不會正面對上,但還是有個基本照應。

姜樂靜補充說明,例如她們家跟趙家靠得比較近,所以兩戶開窗全錯開來、才有遮掩。 可是又能稍微看到對方,知道鄰居一點點訊息就好了。

雖然三戶長得不同,她巧妙形容,這就像同隻手的三根手指,位置、形狀都不一樣,但仍然屬於同一個手掌的。

.png)

空間的巧思:順著生活長出來

進得室內,這回一起來參訪的「準建築人手札」網站創辦人楊恩達觀察,「趙力行沒有在吝嗇用牆。」

他讓牆具有承重的結構功能,有點厚重但梁、柱可減少。牆面並隨著每處空間的需求而不規則,且幾乎都不隔到滿,不需要的地方甚至沒有門。這讓空間連續了起來但視角又不斷轉移,每一個轉彎、每一趟上下樓,都不會單調、都有小驚喜了。

.png)

除了主要立面,更細部的空間區隔,趙力行則交由每一位居住者依自己的生活習慣,自行利用家具、物件等等來微調。譬如姜家有很多書櫃、大桌子,靠著擺放這些家具就塑造了一小區一小區的空間。她們幾乎都用二手家具,加上牆面等走樸實路線,可以說沒花到什麼裝潢費,因此不像多數人買房後還得編列這筆大預算。

趙家,一樣也見不到昂貴物件,主要就是生活所需。包括,雖然趙力行設計了好用窗簾桿,後來覺得有些窗不掛簾子也不錯,就這樣空在那兒。姜樂靜描述,他就是這麼一個非常沒有物慾、不求外顯的人,往往有本書看就行。他做建築也是如此由內而外。如果想請他設計房子,業主不用拿參考照片給他看,而是最好先想清楚自己要什麼樣的生活,解平面很厲害的他自會根據這些與基地環境、經濟條件等等,設計出有機的建築,其他不多做。

.png)

家的價值:在真實生活,而非樣品屋

姜樂靜以為如果想理解「草不草」,必須明白背後這些建築價值觀,能接受的話就會很愛,不然會認為這些房子沒蓋好。她再舉個反例:購買市面上現成的房地產商品,其實預算幾乎都被建商抓走了,一大堆建案一直加料、太多廢話、不當包裝,變得很貴。也或許是因為想符合虛榮心,就給你一堆羅馬柱啊什麼的,「但我們這邊不用,真的就是生活,很實在,不是樣品屋。」

這群人的價值觀,塑造了「草不草」的空間樣貌。經由專業建築師打磨、調整細節,這新型態住宅群又回過頭來改變了一點居住者的生活行為。就以從小是都市人的姜樂靜來說,她變得不需要也不太想出門了。如此能安身立命的家,果真能讓人不假外求啊。

.png)

.png)

BOX:趙力行建築家|新住宅,表現在新的生活方式上

資深建築家趙力行,長期參與獨棟住宅、大型建案的開發與設計,師承曾來東海建築系任教的世界級建築家李承寬(1914~2003)多年,他的有機建築總是能高度因應基地變化,讓人充分感受與自然、與內外空間的關係,這些理念趙力行長期實踐著。而他心中理想的、「現代家庭經濟實用的新住宅」,何妨以趙力行自己的文字來認識:

a. 新住宅只是一個觀念,具體表現在新的生活方式上。

b. 我們從事建造的精神是簡明而具特質的。

c. 設想一種自然的趨勢,稱她為「邁向智慧型住宅」。用以鼓舞生活動力、增加私密性和提昇工作效率。

d. 以「新機能」來決定住宅平面,避免不必要的。一切設備必須滿足現代生活的需求。

e. 最佳的住宅應該有最完善的設備,使日常生活的障礙降到最低。

f. 今日建築師的主要職責是把生態、科技、社會和設計結合在一起而成為整體。

g. 居住者必須學習控制自己的慾望,並在所能負擔的經濟範圍內,追尋更高的生活品質。

▸▸詳見原文:https://www.facebook.com/share/p/CsfmA418qnWsyb3U/?mibextid=oFDknk