建築

[ Architecture ]

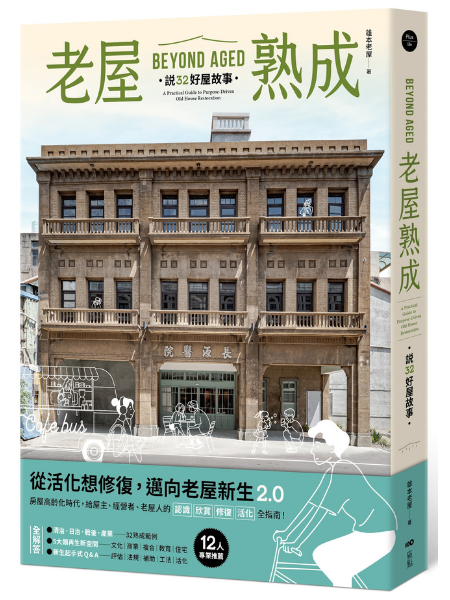

《老屋熟成》不只是修復,更要面對經營挑戰──三間老家屋的新生模式

臺灣老屋修復再利用的案例顯示,老屋新生不僅是物質空間的「修復」,更深層的意義在於「活化」——讓老屋與當代社會連結,展現地方美學、人文與經濟價值,從中創造永續經營模式。然而,過程中也將面臨許多挑戰,如資金籌措、產權整合的複雜性、修復技術的選擇、與在地社群的連結,以及如何發展可行的商業模式等。

讓我們以新竹北埔姜阿新洋樓、嘉義新港的培桂堂,以及彰化鹿港曲巷冬晴 Suki na B&B 為例,說明三者同為家屋,從調查評估、空間設計與施工整合,到再利用與經營管理等階段所各自面臨的挑戰,並分析它們如何在保有歷史深度的基礎上,實現長久經營的目標。

▎姜阿新洋樓──歷史場景 ▎

建於 1946 年的姜阿新洋樓,為融合洋、和風格的宅邸,原為茶商姜阿新生活起居、接待外賓之用。隨著臺灣茶葉發展式微,洋樓於 1965 年抵押給銀行,轉作倉庫低度使用;1995 年,新光集團以「財團法人金廣福文化基金會」進駐其中,籌措經費整修空間。直至 2001 年,姜阿新洋樓被指定為新竹縣定古蹟,隔年由家族後代購回,成立「姜阿新教育基金會」負責管理和營運。

由於長期閒置,洋樓面臨漏水、白蟻侵蝕及結構損毀等問題。為有效修復,姜家後代與新竹縣文化局合作,對建築結構進行全面的評估和檢查,確立修復範圍和所需的工法。基於評估結果,修復計畫於 2016 年制定,並於 2017 年展開修復工程。修復過程中,家族注重考究原始工法和材料,力求忠實還原洋樓的建築細節。家族後代更從海外尋回舊時家具,並搜集相關歷史文物,以豐富後續的展示內容。

2018 年,修復竣工的姜阿新洋樓以「美學教育場域」的嶄新面貌重現世人眼前。館內展示以洋樓家族故事及北埔茶葉的發展史為主軸,透過歷史場景的復原,讓參觀者得以一窺當年茶商的生活情景,以及體驗電視劇《茶金》中的歷史氛圍。除了靜態展示,基金會也提供預約導覽解說服務,讓大眾更深入了解老屋的歷史文化背景。近年來,姜阿新教育基金會積極推廣臺灣茶文化及相關教育活動,並與國立新竹生活美學館、鴻梅文創志業股份有限公司合作,開發北埔地方體驗遊程,力圖使老屋成為連結在地文化與觀光的重要據點。

▎培桂堂──名人故居 ▎

培桂堂建於 1933 年,為融合漢、洋、和風格的建築,原為知名醫師、詩人暨書法家林開泰先生的診所兼住宅。由其父,晚清秀才林維朝先生,於林開泰自臺灣總督府醫學校畢業返鄉後所建。作為林氏家族的世代居所,培桂堂不僅孕育出首任嘉義民選縣長林金生、國際知名編舞家林懷民等傑出後代,建築本身也承載著清末、日治至戰後時期的歷史文化變遷,見證了林家對新港地區的貢獻,是重要的社區文化地標。

2016 年,培桂堂被指定為嘉義縣定古蹟,林氏家族將其捐予嘉義縣政府。縣府隨即展開前置調查、修復及再利用規劃,獲文化部補助進行古蹟修復工程。修復工程於2020年啟動,主要針對影響結構安全、防水性及防蟲蟻等損壞情形修復,例如屋頂、牆及與屋架等,其餘構造則盡可能保留原有歷史痕跡。考量永續營運,在診所兩側增設了廁所及辦公室,並於後院增建星巴克門市,以期吸引人潮、增加遊客停留時間,並為園區管理維護籌措經費。

修復工程於2022年完竣,由嘉義縣政府委託新港文教基金會管理,正式對外開放,以宅邸大廳題字「培桂堂」命名,作為提供大眾文化體驗的場域。館內展示林開泰醫生當時使用的醫療文物及當時空間使用樣貌,並提供語音導覽、團體專人導覽、學校戶外教育導覽等服務,開放特定空間供民眾參觀。

透過空間導覽解說推廣文化價值。下/培桂堂邀請知名連鎖咖啡品牌進駐園區增建空間,在確保文化資產受妥善保存的同時,

也拉近與大眾的距離,並以永續商業模式支持場館的維護成本。

▎曲巷冬晴──常民家屋 ▎

曲巷冬晴Suki na B&B❶,原為戰後建造的漢式磚造獨棟民宅,位於鹿港金盛巷,家族長輩於早期出資購入,購入後曾短暫出租,由於長期無人居住和年久失修閒置荒廢逾二十年。儘管屋主未曾於鹿港生活,卻依然希望將祖傳老屋妥善保存再利用。2017 年,屋主家族與雄本老屋規劃有限公司達成共識,合作啟動老屋活化計畫。

由於缺乏原始居住者記憶,難以復原舊貌,團隊依據未來經營規劃,協助屋主申請彰化縣歷史老屋活化再利用補助,規劃改建為一房一衛的包棟民宿格局。修繕過程中,團隊針對結構安全、防水、防蟲等問題修復,並保留了紅磚牆面、部分舊木樑及六角磚地坪等歷史元素,同時增設現代化衛浴設備、露天風呂和休憩空間,賦予老屋新機能。

2023 年,曲巷冬晴以「Suki na B&B」之名正式營運,由雄本老屋規劃有限公司以「以修代租」模式經營。除了提供舒適的住宿體驗,團隊更致力於結合在地文化,推出深度走讀活動,串聯在地青年及創生團隊,帶領遊客體驗鹿港的常民生活,使老屋成為連結在地文化與觀光的新據點。

既延續了原先的居所定位,也自然織入鹿港旅行網絡。

下圖/即使是巷弄中的尋常住宅,經過適切規劃與現代機能的引入,也能在當代展現其獨特價值。

三個案例,三種修復活化策略

老屋再利用與經營管理,是修復計畫中的一大挑戰。面對不斷變遷的城鄉環境,如何在保存歷史價值的同時,賦予現代機能、深化在地連結,並找到一套可持續發展的營運模式,始終是老屋新生的核心思路。這三個案例,展現了不同的新生課題,以及相應的修復活化策略:

1.姜阿新洋樓──

著重歷史場景的還原,僅進行必要的功能性改造,活化模式以古蹟導覽和場地租借為主,並藉由影視作品加持及地方遊程來發展多元營運模式;然而,如何進一步提升營運效益並開拓更多元的收入來源,仍有待持續探索。

2.培桂堂──

增建現代化設施滿足現代化商業營運需求,藉助名人故居的公眾性及地理位置優勢,維持營運並促進地方再造;然而,引入商業模式需謹慎評估對古蹟本體和周邊環境的影響。

3.曲巷冬晴Suki na B&B ──

作為一棟相對缺乏顯赫歷史背景的常民家屋,活化條件與前兩者不同,因此更側重於現代機能的提升與營運模式的創新,藉由專業團隊「以修代租」的模式,轉型為結合在地觀光資源的特色民宿,創造屋主、業者和地方的共好效益;然而,此模式的可複製性和長期效益仍待進一步觀察。

無論是承載時代風華的望族宅邸、見證地方發展的名人故居,抑或平凡卻同樣珍貴的常民家屋,老屋的「身世」皆深刻影響著保存活化的起點、可運用的資源多寡,以及社會對其新生的關注與期待。正因如此,不同條件、背景與類型的民居,往往需要走出各自獨特的活化之道。儘管路徑各異,共同挑戰仍在於如何在歷史紋理與現代需求之間取得平衡。發展更具在地特色、財務可行且能兼顧文化保存的永續營運模式,將是未來老屋活化持續努力的方向。

註❶:更多關於曲巷冬晴 Suki na B&B 故事,請參閱本書第三部分「老屋熟成的經典案例」

※全文、圖片 摘自

《《老屋熟成:說32好屋故事,獻給房屋高齡化時代,從活化想修復的永續實踐指南》》

作者: 雄本老屋 | 出版社:原點

|

|

雄本團隊耗時2年籌備,走訪全臺共32處老屋新生案例,將多年來的實務經驗與產業觀察,凝練成《老屋熟成:說32好屋故事,獻給房屋高齡化時代,從活化想修復的永續實踐指南》。 三大亮點,回應老屋新生的關鍵提問: |

|

▪誠品|https://reurl.cc/LngrY7

▪讀冊|https://reurl.cc/3MWnDV

▪金石堂|https://reurl.cc/ZNgxa3

▪博客來|https://reurl.cc/nY2deX