建築

[ Architecture ]

斗六糖廠再生進行式,竹創基地走出一條廢墟重建的路

數百年前,舊名為「斗六門」的斗六,曾是與嘉義市一別高下,為競爭設縣治的貿易之城。

這座城市自明鄭時期屯墾開發以來,歷經日治市區改成,形成風華獨具的太平老街,並有台人合資成立的「斗六製糖株式會社」,以及東亞最大的咖啡工場「圖南產業株式會社」,在平原交接淺山的地理環境裡,長成與嘉義截然不同的城市面貌。

戰後,斗六在1981年改為縣轄市,成為雲林縣政治、文化、經濟中心,這座淺山下的城市逐步演化,而下一步會怎麼發展?

閒置多年的斗六糖廠位在斗六到古坑綠色隧道的台三省道邊上,一直是一個圍牆矗立的神祕基地,多年來雲林縣政府也為此做過很多次規劃,但礙於土地權屬為台糖公司、且為文化景觀的相關規定,以及過去地方政府的量能難以支撐大型文化資產的硬體修復及軟體營運。

「斗六糖廠竹創基地」活化的契機,一方面2017年台糖公司啟動了斗六糖廠文化景觀產業文化資產細部規劃設計,開始修復行政區部分房舍;另一方面,雲林縣政府2021年啟動的「石壁竹創森計畫」,提出竹林發展療癒活動創造體驗經濟的可能性,促使縣政府構思從石壁竹創森計畫到斗六糖廠竹創基地,促成山林資源與城市生活的上下游循環銜接。

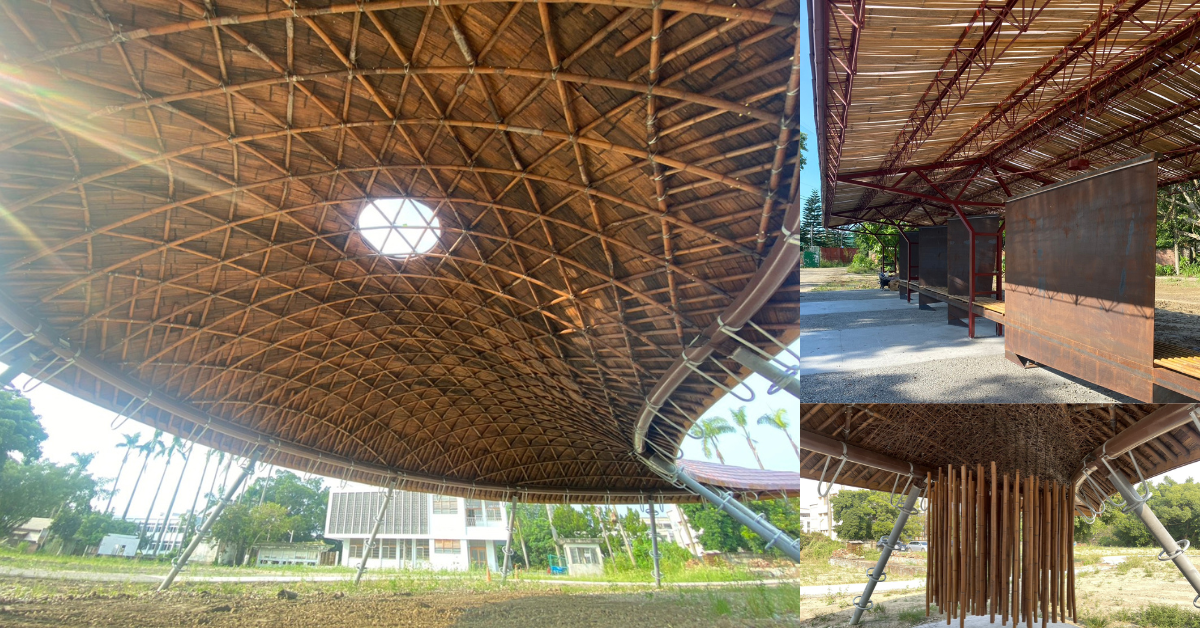

即將於2025年底完成改造活化的「斗六糖廠竹創基地」,是未來永續城市的關鍵,訴說一個雲林如何把竹林化為發展綠色生態旅遊與碳匯經濟的資源,做為創新產業、體驗經濟的群聚,走出一條竹林再生、廢墟重建的活路。

打開塵封,建立友善自然的介面

自1998年停閉,閒置二十多年的斗六糖廠仍保留廠房以外的大部分建築,而雲林縣政府基於完備縣政藍圖規劃,於2023年起積極向台糖申請生產區、倉庫區部分土地代管約3.9公頃,打開塵封已久的圍牆,儼然成為為台三線重要的開放空間。

統籌活化計劃的大藏聯合建築師事務所李綠枝建築師指出,斗六糖廠位於淺山與平原的交界之地,並且連結水岸藍綠帶(斗六糖廠南側高林排水、與北側大崙仔排水匯合為芭蕉溪),是城市與自然相觸的介面。

.png)

「考量未來斗六都市計畫區的擴大,斗六糖廠竹創基地與大崙仔排水應成為生態保育的結界,擔當陸域水域生態核心區的保育重任。」

在「減法設計」策略下,保留必要元素,刪減冗餘設施,拆除舊廠房基礎餘下的材料,如磚石破碎作為鋪面與基地重建材料;回收木料與鋼桁架用於打造連接糖倉棟與棟間的風雨棚架或是遺構花園的花架,讓歷史痕跡以嶄新形式延續。

低度介入,讓路給自然的設計

新建物亦以「低度介入」為原則,人行道讓路給原生樹木,使珍貴老樹可以現地保留,煙灰池與舊儲水槽進行適度管理,轉為密林生態保留區、蝙蝠洞,使原生態可以不受干擾,持續棲息……建立保育山林與自然水域的生態城池,使人與自然維持於「鬆弛共存」的空間關係,有條件成為發展綠色旅遊的場域。

有趣的是,大藏聯合建築師事務所委託生態公司做環境調查,發現斗六糖廠的煙灰池30年未用水,形成了獨特的水域生態,有斑龜與多種蜻蜓棲息。園區裡還出現白鼻心、臺灣竹雞、鳳頭蒼鷹、大冠鷲、黑眉錦蛇、諸羅樹蛙、繡眼畫眉……等具生態指標生物。

基地內,規劃設置兒童活動體驗場地,也使用竹子打造的大型竹構築「竹苑」,並結合竹風鈴、竹馬、竹躺椅等休憩設施;同時委由藝術家參與共創竹與土構的遊戲小屋,營造具吸引力的互動環境,提供孩童探索、感知與遊戲的多元體驗。

2026年將有兩座完整的糖倉、一座小倉庫、及兩座只留糖倉牆體的戶外空間整修完成。糖倉依據當代使用需求轉化空間機能,部分屋頂打開為中庭、或加入天窗,以導入自然採光,呈現歷史遺構與自然共存的空間語言。

為促進糖倉活化主題契合竹創基地,雲林縣政府在標租規劃上提出鼓勵標租廠商支持竹產業的方式,如有竹產業廠商、或是竹文化教育推廣之非營利組織,或承諾未來營運中使用並推廣竹產品(例如竹裝修、竹家具、竹餐具、竹纖維產品或包裝等),或辦理竹創基地相對應的課程或展覽,皆可作為投標評分的考量要項,也作為續租的考核條件。

也就是說,竹創基地正在打造一個從家具、內裝到客製化商品,逐步建構一個可供學習、體驗與購買的竹創平台,在生活中潛移默化推動竹材應用與永續理念。

城市第二生產空間,推動產業共創實踐

雲林縣政府建構斗六糖廠竹創基地之目的,一是建構以糖業文化為基底的竹創藝術園區,二是支持竹產業創新發展。現有3.9公頃代管範圍以公園綠地為主,雲林縣政府將進一步擴充南側倉庫區及鄰近綠地,活化再利用既有糖倉,以提升園區服務機能,並藉由商業活力支持竹創基地的永續發展。

當竹創基地在 2026 年迎來新面貌,這片曾被遺忘的工業遺址,將成為連結教育、創意與永續生活的節點,也是一場當代關於「自然建築」與「材料未來」的實驗與想像。

.png)

「這裡可以是『前店後廠』的在地產業聚落,提供深耕斗六的小品牌擴大生產與展示的基地。」李綠枝建築師期盼,重啟的斗六糖廠能成為地方產業共創的實踐場域,示範淺山城市如何以尊重自然的態度運行「第二生產空間」。

斗六糖廠的轉型,象徵著產業的世代交替與再生,也為工業地景注入新的生命。從甘蔗轉換為竹材,從製糖走向創生,這座基地不僅展現竹產業的多元樣貌與文化韌性,更讓城市再生的力量在雲嘉大尖山系之下悄然展開。