生活

[ Life ]

打開綠光圈:從土地到身心的永續生活實踐

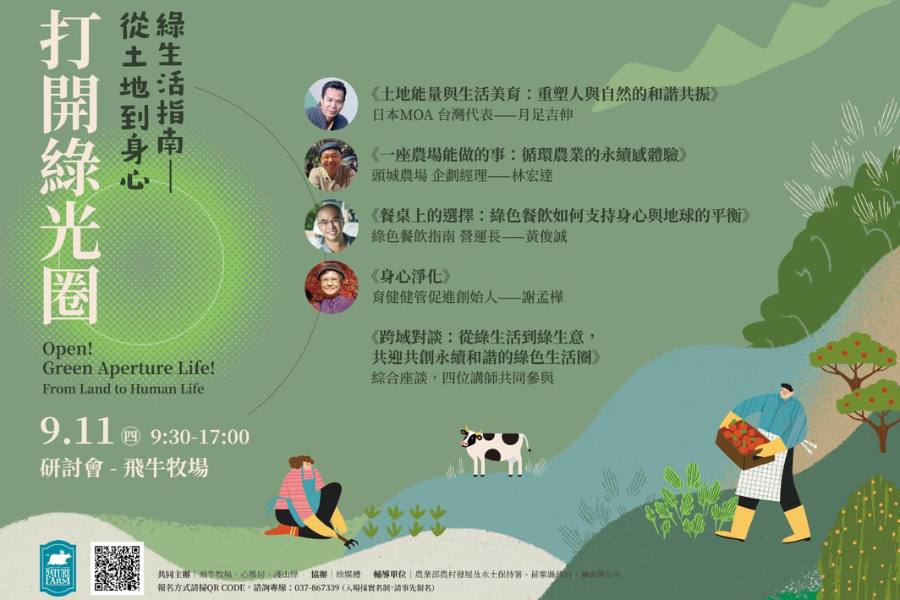

在氣候變遷與身心失衡的時代,如何找到一條兼顧自然、飲食與自我的永續之路,成為我們共同的課題。9月11日甫落幕、由飛牛牧場、心雕居、淺山綠共同主辦、綠媒體協辦的「打開綠光圈——從土地到身心,綠生活實踐指南研討會」,以「能量共振」為核心概念,邀請參與者透過土地、食物、藝術、身心的多重面向,探索綠色生活的具體路徑。

所謂「能量共振」,意指人與環境並非分離的個體,而是環環相扣的生命圈層。從土地孕育食物,到食物滋養身體,再延伸至心靈與情緒的平衡,每一個環節都蘊含著互相影響的力量。研討會安排了四場專題演講,涵蓋日本 MOA 的自然農法與生活美育、頭城農場以循環農業推動的再生旅遊、綠色餐飲指南提出的「新藥食同源」思維,以及「身心淨化」的生活實踐。

在最終的跨域座談中,講者們共同討論如何從「綠生活」走向「綠生意」,從文化與實務兩端凝聚更多可能。這一日的交流,希望參與者不僅能獲得知識,更能開啟自身的「綠光圈」,在生活中落實永續與和諧,找到屬於自己的綠色生命實踐。

土地能量與生活美育:重塑人與自然的和諧共振

/MOA International NPO台灣代表月足吉伸

在當前全球環境與生活方式快速變動的時代,如何重建人與自然的和諧共生,成為每個社會與個體亟需面對的課題。MOA透過其三大核心事業——自然農法、自然飲食與淨化療法,以及藝術文化——提供了一套完整的生活哲學與實踐模式,旨在促進個人、家庭、社區乃至整個社會的身心靈健康與環境和諧。

自然農法強調尊重自然、順應自然的原則,不施用化學肥料或農藥,並充分發揮土壤自我修復與生產潛力。這不僅保障食物的健康與安全,更讓人類在土地上實踐尊重與關懷,形成真正的共生基礎。在實驗農場中,MOA結合研究、教育與醫療資源,將健康理念推廣至社區,建立有機村模式,讓土地不只是生產食物的場所,更成為人與自然互動、理解與療癒的空間。

自然飲食與淨化療法則進一步關注個體的身心平衡,透過飲食調整、排毒與健康生活方式,促使個體恢復自然的身心狀態,從而提升對生命的感受力與利他意識。當人身心健康、心理平衡時,才能更積極地參與社會與自然環境的共生互動,將個人的內在和解轉化為外在的生活實踐。

藝術文化則為MOA整體理念注入精神與心靈層面的昇華。透過欣賞美、參與花道、茶道與其他藝術活動,個體不僅獲得療癒與放鬆,更能在與自然的互動中感受情感共鳴,培養對生命與自然的尊重與愛護。藝術教育,尤其是對兒童的教育,承擔了將美的價值觀與自然和諧意識傳遞給下一代的重要使命。

三大核心事業環環相扣:自然農法提供健康的物質基礎與永續環境,自然飲食與淨化療法塑造身心健康,藝術文化則昇華精神層面,使個體在欣賞並創造美的過程中,與自然建立深層連結。MOA以此實踐「人與自然的和解共生」的願景,強調理念與價值觀的共通性,並結合科學研究驗證其有效性,呈現一個可持續、可普及的生活模式。

一座農場能做的事:循環農業的永續感體驗

▎頭城農場企劃經理林宏達 ▎

頭城農場近年來的發展,始終圍繞著「與自然共生」的核心精神展開。最早是從生態復育出發,農場意識到土地的傷痕必須先被療癒,才能談永續,因此在田間與山林展開了長期復育工作,讓野生動植物重新回到原本的棲地。這些過程也逐步成為教育內容,轉化為課程與體驗,讓參與者理解農業不是單純的產出,而是一種持續與生態對話的過程。

更重要的是,農場將野豬、獼猴等被認為是「麻煩」的動物,重新定位為環境的一部分,透過紀錄與故事,把生態衝突化為溝通的契機。這樣的思維不只改變了農場經營的模式,也為在地發展帶來新的可能,讓農業不只是謀生的方式,更成為教育、旅遊與社會溝通的平台。

.png)

在這樣的基礎上,頭城農場逐漸延伸出「生態餐桌」與「生活禪」兩大面向。生態餐桌的精神在於把復育成果與地方食材帶進餐飲,讓每一道料理都能說出土地的故事:不論是友善小農的作物、循環利用的資源,還是與環境共存的生態觀念,都能在餐桌上被看見。餐飲不只是享受,而是教育的一環,是將永續理念落實到日常的方式。

另一方面,「生活禪」課程則回應現代人身心的需求,生活禪不僅是靜坐或冥想,而是透過勞作、農事體驗、呼吸練習,甚至是餐桌上的慢食過程,培養人對自我與環境的覺知。在農場裡,晨間的太極、田間的步行、與土地同節奏的勞作,都成為修行的一部分。對參與者來說,生活禪提供了一種將心靈療癒、自然環境與日常生活結合的方法。

.png)

在這些基礎上,農場不僅在永續旅遊與綠色餐飲領域獲得認證與獎項,更在地方實踐中創造了差異化的價值。雖然前行的路仍艱辛,資源有限、人力不足,但頭城農場展現了一條屬於台灣土地的永續之路——從生態復育到生態餐桌,從生活禪到社會溝通,讓人們看見「農場也可以是身心安頓的所在」。

「新藥食同源」:綠色餐飲如何支持身心與地球的平衡

▎綠色餐飲指南創辦人黃俊誠 ▎

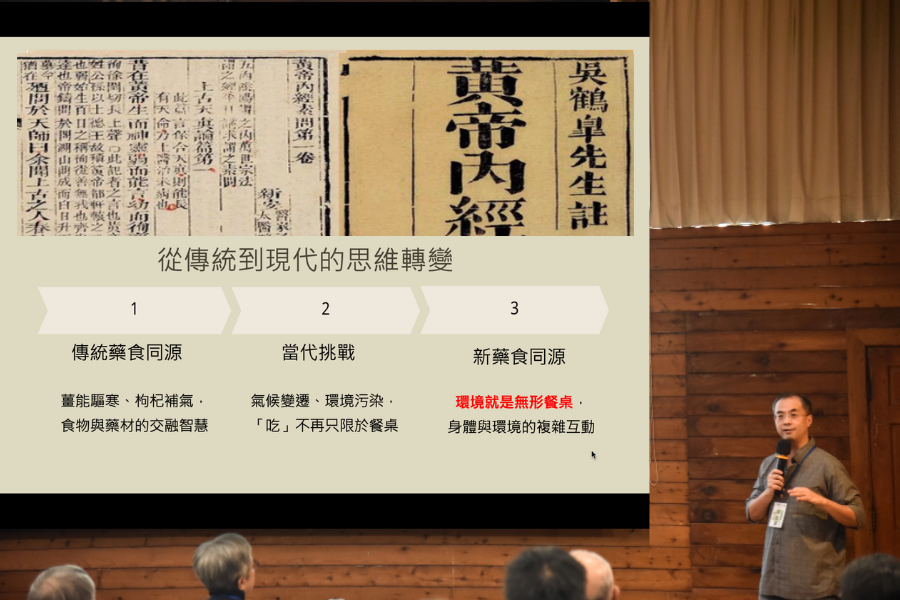

綠色餐飲指南創辦人黃俊誠提出「新藥食同源」的觀點,將古老的藥食智慧延伸至當代環境與健康的議題。他指出,傳統的藥食同源概念提醒我們「食物即是藥」,薑能驅寒、枸杞能補氣,這些日常食材早已承載療癒與養生的意義。然而,今日我們所面臨的挑戰,早已超越單純的飲食範疇。

氣候變遷、環境污染、都市熱島效應,讓「吃」成為一種無形的環境互動——高溫會讓我們中暑,空氣中的 PM2.5 會滲入血液,化學物質能透過皮膚進入體內。這意味著,即使沒有進食,我們也在不斷「吸收」外在環境的物質。黃俊誠因此提出:環境本身就是一張「無形的餐桌」。我們不只是在吃食物,而是同時在「吃」空氣、水源與土地的健康。這種觀點讓藥食同源進入全新的層次——不僅僅是食材與藥材的交集,更是一種將「環境」視為日常飲食的核心元素,讓我們重新檢視飲食與永續的關係。

他進一步指出,「新藥食同源」不只是哲思,而是有紮實科學依據的生活實踐。世界衛生組織已經明確提醒,極端高溫與空氣污染正直接威脅人類健康;醫學研究更揭示,微塵與化學物質會影響腸道菌群、免疫系統與代謝功能。若要真正實踐藥食同源,必須從「環境不致病」出發。

這也形成綠色餐飲的三個核心價值:其一,保護環境就是守護飲食,從友善耕作到減少塑膠使用,確保食物與土地的健康;其二,餐飲業的責任選擇會擴散到社會,無論是支持責任採購的米,或推動公平貿易農產,都是將乾淨的餐桌延伸為健康的產地;其三,延伸藥食同源的智慧,讓乾淨的空氣與水源成為最大的保健品。

.png)

無論是東方藥食同源與西方自然醫學,兩者都強調「回歸自然」與「自癒能力」,提醒人們健康來自順應自然與簡單飲食。他最後呼籲,當我們吃下一口乾淨食物,不僅在療癒身體,也同時在修復土地。綠色餐飲的新藥食同源,既是古人智慧的當代再生,也是新世紀最迫切的環境療法。

以飲食與修行探索身心靈的進化之道

▎育健健管促進創始人謝孟樺 ▎

謝孟樺的分享從飲食切入,延伸至心靈修養與宗教信仰,勾勒出一條實現身心靈平衡的進化路徑。她以斷食作為身體淨化的重要方法,親身經歷多次長達 42 天的斷食療程,包含水斷食、氣斷食與骨水斷食,將其視為「進化療程」,幫助身體完成排毒與內臟清理。同時,她強調消化的重要性,認為唯有食物被正確吸收,才能化為造血的原料,否則就會成為累贅。她的日常飲食習慣也呼應了「適量」的原則——不留剩餘,不讓浪費成為身心的負擔。這種從飲食出發的自律,既是對身體的尊重,也為後續的心靈修養奠定基礎。

在心靈層次,謝孟樺將「正見」作為修行核心,並以「光念恩」的實踐來對治煩惱,提醒人們先從自己反思,再學會欣賞他人的優點。她也提出,心理的平衡與生理的健康息息相關,唯有學會主導心念、不被外境牽引,才能保持安定。她的人生經歷更使她體悟「轉念」與「感恩」的重要,即便面對癌症,也能將苦難視為生命的「沃土」。

.png)

在宗教面向上,謝孟樺從基督教的「兩世論」轉向佛教的「三世論」,因其清晰的因果觀更能解答生命的疑惑。她進一步理解,真正的修行不在於形式,而在於「去做」;唯有實踐,才能讓生命從自私走向謙卑。她的分享不僅是一個人的生命經驗,更是一種示範:透過飲食自律、心靈修煉與宗教思索,逐步找到身心靈的平衡與進化之道。

\ 打開綠光圈論壇 Q&A 精選 /

.png)

─────────────

一、永續農業的理解與實踐

─────────────

Q1:永續農業如何實踐友善土地耕作?台灣小農推廣友善農法面臨哪些困境?如何支持小農並解決產量不穩問題?

A1:友善土地耕作強調順應自然,不使用化學農藥與肥料,保護土壤與生態。

實務上,例如有小農在兩公頃土地堅持12年的有機耕作,建立「沒有敵人的農場」,尊重生物多樣性。這不僅提供安全、健康的綠食物,也讓農場生態和諧,展現土地與人共生的可能性。土地破碎、面積小、資金有限,是最常見的挑戰。再加上鄰近慣行農業的農藥外漂,會對友善耕作造成威脅。此外,市場需求波動與認證成本,也讓小農在實踐永續農法時壓力倍增。這些困境需要社會、政策與社群的共同支持才能克服。

大型餐廳可透過通路商整合多個小農的產量,確保供應穩定;小型綠色餐廳可建立「小對小」合作模式,直接採購小農的作物。對於無法申請官方認證的小農,可採參與式保障系統(PGS),由社區或餐廳擔保其耕作友善性。此方式既降低成本,又保留灰色地帶的彈性,讓更多小農得以實踐永續農業。

Q2:農場如何多元發展促進永續?如何培育永續農業人才?

A2:農場可分區管理土地,結合體驗活動、教育課程或休閒旅遊,創造額外收入。例如頭城農場透過食農體驗活動,吸引學校與社區參與,不僅增加經濟效益,也培養公眾對永續農業的理解與認同,形成生態與社會雙贏。

可透過長期農業教育、生態體驗課程及實習機制,吸引年輕人參與並留下農場工作。這不只是技能傳授,更是價值觀的教育,讓新一代認同土地尊重、友善耕作與社會責任,形成可延續的永續農業人才庫。

Q3:土地持有人除了農業生產,還有哪些守護方式?

A3:土地除了生產作物,還可發展農業療癒、綠色療癒、農業研學等功能,提供社區與個人身心靈修復的場域。這種非生產性利用讓土地價值提升,同時維持自然生態,成為社區文化與教育的基地。

Q4:政府與社會大眾應扮演什麼角色?

A4:大眾可施壓政府,促進有機法、食農教育法等政策推動,避免僵化與利益壟斷。政府則需提供公平機會給小農,維護土地與生態。社會上有資源者應承擔責任,透過講座、開放場地或資源支持,提高社會對永續農業與綠色生活的理解與影響力。

─────────────

二、身心靈健康的理解與實踐

─────────────

Q5:如何透過大自然連結促進身心靈健康?

A5:與自然深度連結可改善身心健康,例如選擇自然環境良好的居所、赤腳踩草地、覺察水的味道、早睡早起。這些簡單行為能讓人重新建立對土地的感知與親密感,減緩壓力與焦慮,恢復生活節奏與心靈平衡。

Q6:個人如何進行健康管理?

A6:健康管理需依據個人狀況量身訂做,建議先整理最近三個月的健康檢查資料,透過專業人士分析並提供個別化處方。即使面對重大疾病,如癌症,也應嚴格遵循健康方案,養成自律與持續改善的習慣,讓身心獲得長期保障。

Q7:如何進行內在心靈修養?

A7:理解綠食物與農業文明,放下過度執著與擔憂,保持覺察自身行動與核心價值。透過日常反思與自我安頓,提升快樂與健康感,並能更深刻地體會與自然、社群及生命的連結。

─────────────

三、教育與紮根

─────────────

Q8:如何從小培養永續農業與身心靈健康觀念?

A8:教育應從孩子開始,透過校園食農教育與農事體驗,讓健康觀念向家庭擴散。家庭教育同樣重要,父母與祖父母的生活方式和價值觀是孩子模仿的對象。自然做教室,天地當畫布,讓孩子親手接觸土地、觀察生態,感受人與萬物共生的喜悅,扎根永續思維,形成長期影響。

.png)

|論壇info|

「打開綠光圈計畫」係由飛牛牧場、心雕居、淺山綠三個單位共創之綠色生活實踐指南,從理念到實踐,一步一步,一圈一圈,從核心擴及外圍,建構人人可親近的可實踐的,在日常生活中能夠接上地氣,調身心頻率,滋養彼此的善循環。建構過程中,我們將集聚農林牧業生產者,料理友善農食愛好者,愛山愛海親近大自然者,為鄉村與都市之間建造綠色棧道,發揮里山里海里田的精神,將農村特有的產物,大自然氛圍,土生土長的地理風貌,傳遞而出,取之自然並回饋自然,風光水土將相應而生,散發綠色光譜。