田園

[ Garden ]

從一頓飯到一場展覽:陽明山「草山調適學」,以家常味尋回土地韌性

一道菜能說一個多深遠的故事?在陽明山的百年三合院「巫雲山莊」裡,「草山好土氣」團隊以一場《草山餐桌》的共饗行動嘗試回答。這場溫暖的相聚,重新連結因現代便利交通而疏遠的近鄰的山中聚落。如今,這份對在地風土的長期關懷,也透過「草山調適學」的特展呈現,邀請大眾一同探尋隱藏在日常餐桌的永續智慧。

翻越山頭,以家常味重逢的餐桌

活動的起心動念,來自團隊成員的家族記憶:「很久以前,阿公會扛著椅凳,翻山越嶺到十八份的親戚家吃辦桌。」過去,山徑串起了聚落間的緊密往來;如今便捷的交通,卻讓聚落變得疏遠。

於是,團隊將日治時期以競爭為核心的「品評會」,轉化為以共享為精神的《草山餐桌》。 他們邀請橫跨大陽明山區、實踐著在地、友善種植的八位小農與料理人,帶著各自的故事與手藝齊聚一堂。這不是料理競賽,更像是一次久違的山居社群團圓,重新描繪草山豐富的飲食文化地圖。

餐會上,每一道菜都是一部微型家族史。來自陽明里的鄭素華,端出傳承自婆婆手藝的「芋粿巧」;燒焿寮的李金蓮,以自家陶甕在烈日下曝曬21天釀造的醬油,滷出驚艷全場的「刈包滷肉」。下半場則聚焦在地食材,泉源十八份的柯美女帶來山泉水灌溉的「甘泉筊白筍」;「綠巨人農場」的翁培真,則將自家種植的米與共生植物,擺盤成梯田模樣,宛如將紗帽山的農場風景搬上餐桌。

.png)

這場餐會最重要的,是餐桌旁的對話。大家聊起才發現,那個需要翻過三、四個山頭的誰家,竟是另一個人的嬸婆或阿叔。看似斷裂的社群網絡,等待一個機會就被重新連結起來。

從餐桌到展覽:探尋日常裡的調適之道

氣候調適、小農生產、友善種植與生物多樣性,始終是「草山好土氣」團隊關懷的核心。無論是《草山餐桌》的溫情相聚,或是「草山調適學」的策劃特展,都是這份關懷的不同呈現。如今,餐桌上分享的真實感動,將在展覽中以更系統性的方式,邀請大眾一同深入理解,這份藏在日常裡的草山智慧。

在氣候變遷的時代,這場展覽是一份面向未來的備忘錄,系統性地梳理山居世代積累的生活智慧。展覽透過四大主題,帶領觀者走入更深層的風土世界:

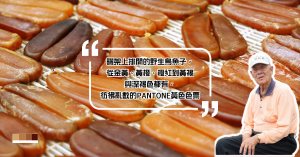

① 醞釀|發酵與技藝:以時間增值的慢速生產。發酵是管理「剩食」與「豐收」的智慧。展覽中可見林記醬油以黑豆展現山泉風味的轉化、陽明溪美食館的綿密豆腐乳,以及大屯火山咖啡的蜜處理風味。在地釀造減少了食物里程,當全球供應鏈益發脆弱,「在地化」便是韌性的基礎。

.png)

② 曬養|日曬與風拂:最節能的自主備糧。曬養,是仰賴陽光與風的古老保存法。豐盛老店的鍋巴米香、故鄉金-針花農園的金針花乾,皆是日曬風拂的產物。這種不需額外能源的自主備糧方式,提醒我們重新思考能源有限的未來。

.png)

③ 封藏|醃漬與調味:糧食風險管理的餐桌存款。封藏是主動的保存策略,為日後餐桌留下滋味。北投普羅旺斯的果醬、林記醬油的檸檬醋、陽明溪美食館的脆筍等,都是將季節風味封存罐中的美味實踐,也是一種聰明的糧食風險管理。

.png)

④ 造器|食皿與器物:土地長出的循環經濟。器物是連結土地與日常的橋樑。月門的陶器、老闆不插電工作室取用在地木材製作的食器,承載著手作的耐性。一件能長久使用的在地器物,就是對「拋棄式文化」的抵抗,也是「循環經濟」的微型實踐。

.png)

從一場共饗餐桌,到一場策劃展覽,這趟旅程揭示的是:在陽明山這片土地上,許許多多的友善小農、在地廚師與社區媽媽們,早已在每日的生活實踐中,內建了面對未來挑戰的調適力。面對未來的挑戰,答案或許不必外求,它早已寫在時間、氣候與風土交織的家常餐桌之中。

【草山調適學|展覽資訊】

• 展覽期間:2025 年 9 月 21 日至 11 月 23 日

• 開放時間:週五至週日 10:00 - 16:00(採 Line 預約制)

• 展覽地點:草山好土氣|巫雲山莊

• 預約參觀:https://lin.ee/mngcDha