建築

[ Architecture ]

▎島 嶼 構 竹 | 專 訪 ▎第三空間(Third Place):在群眾協作中,探索竹材應用的未來型態

photo credit:初樸建築師事務所,攝影/汪德範

台灣義築協會執行長簡志明與團隊,以《第三空間》(Third Place)參加這一屆構竹展。協力施作與教學者一字排開,簡直可比Team Taiwan這大半年參加國際棒球賽的陣容等級。其中囊括:

台南龍崎百竹園資深竹工藝師張永旺與張鈞博父子,卑南族竹編藝術家Ahung i Masikadd(鄭浩祥),台東市公東高工木工科老師李世安,北市大安高工建築科主任楊舜銘與林振輝,前公東高工木工科教職員、Navas(納梵司)工作室創辦人余琦昂(布農族)等師資群,每一位都是其專業領域中的佼佼者。

從最初測試各種竹材開始,這群經驗超級豐富的竹作與木構專業者,不只合作打造《第三空間》,同時分頭帶著一批又一批的高工學生,手把手傳授絕活。施工後期,還有知本的卡大地布部落卑南族人加入隊伍。

這一切,完全符合義築協會參展的部分目標:技職「竹教育」推動以及在地協力。

他們不想單純以空間概念出發,而希望能以非設計者為本位,和協作者互為主體、聚焦尋找在地社群來雙向溝通、運用鄰近建材,好讓眾人合力蓋出這座實驗性極高的竹構。技術和經驗也才能留在當地與年輕人之中。

在地需求與協力第一優先的義築

其實不只竹構,無論哪一種構築材質與型態,義築協會都這麼做。不過遠在2008年,簡志明當時建築研究所畢業沒多久、尚未設立義築協會之初,他先和一群志同道合的建築系老師和同行到處小額捐款,才有辦法為南投縣的原民部落小學義務建造小型竹構築。加上那陣子他剛開始用竹材,是與當地的布農族人相處、學習之後,才慢慢懂得竹子個性。像是,耆老說蓋竹屋的竹子千萬不能鑽孔。表面是禁忌,實則是科學,因為竹子鑽錯洞結構也就破壞了啊。

17年走過,如今義築協會與各大學建築系、建築師組成的團隊,已在台灣(不少在花蓮和台東)、尼泊爾與柬埔寨等地,完成了近七十件熟練融入當地材料,包括竹子的自然構築作品。

協會早於2011年即到東岸義築,並曾協助林業保育署攜手,進行「臺東縣內南島語族傳統竹構與當代商業空間自然材料應用」的盤點,獲邀參展是必然。但簡志明想更進一步地,讓在地的新生代建築人高度參與設計,因此邀請了協會前實習生、公東高工建築科(編按:現已無此科)校友謝易澄擔任專案設計。

他們想在知本這片森林的邊陲地帶,打造一座社會學所稱的「第三空間」自由環境,讓人們都能放鬆停留。這群人包括露營的家庭、來上山林教育課程、國家防災訓練的人等,遊客也可以隨機穿越或停駐。

最重要的是,這座竹構要做到跨越竹子的原型。這也是簡志明設定的參展挑戰之一。

.png)

挑戰以竹集束環來蓋竹構築

於是策展團隊在這組的提案階段,眼睛一亮地見到一座由竹蒸籠底圈合組的空間模型(見下圖)。那模型是路徑之一,簡志明與夥伴以開放的心,盡量實驗各種製法與接法。其主要靈感來自原住民的竹簍、捕魚用的竹魚筌,這是東岸常見的竹編生活用品。他們想利用這些器皿的竹收邊概念來構成單元,並且用竹片集成的方式,以圓形堆疊成環,最後築起整座竹構空間。

當然,不可能由真正的竹魚筌等來蓋建築。義築協會因此接洽了幾位傳統竹藝師傅,想和他們合作改良竹環的結構力。可惜,多數人意願不高。唯有台南「百竹園」樂意參與,不會一直說:「那個以前沒有人那樣做啦。」

傳承五代的百竹園是竹編藝品老字號,已逝的第三代傳人盧靖枝技藝極為精湛,曾是傳統工藝「竹藤編」類別的指定保存者。整個家族不只全心延續台灣竹編香火,也非常有研究與創新精神。家中竹園種遍上百種竹子,不僅能隨時實驗各種竹材特性,同時有保種意義了。

第五代張鈞博近年也回到家中接棒。竹編品已不是現代生活的優先選擇,但他覺得,每個年代的竹產業各自有得面臨的考驗,而百竹園長輩都能一一克服走到現在。張鈞博想,他應該也可以努力做到的。

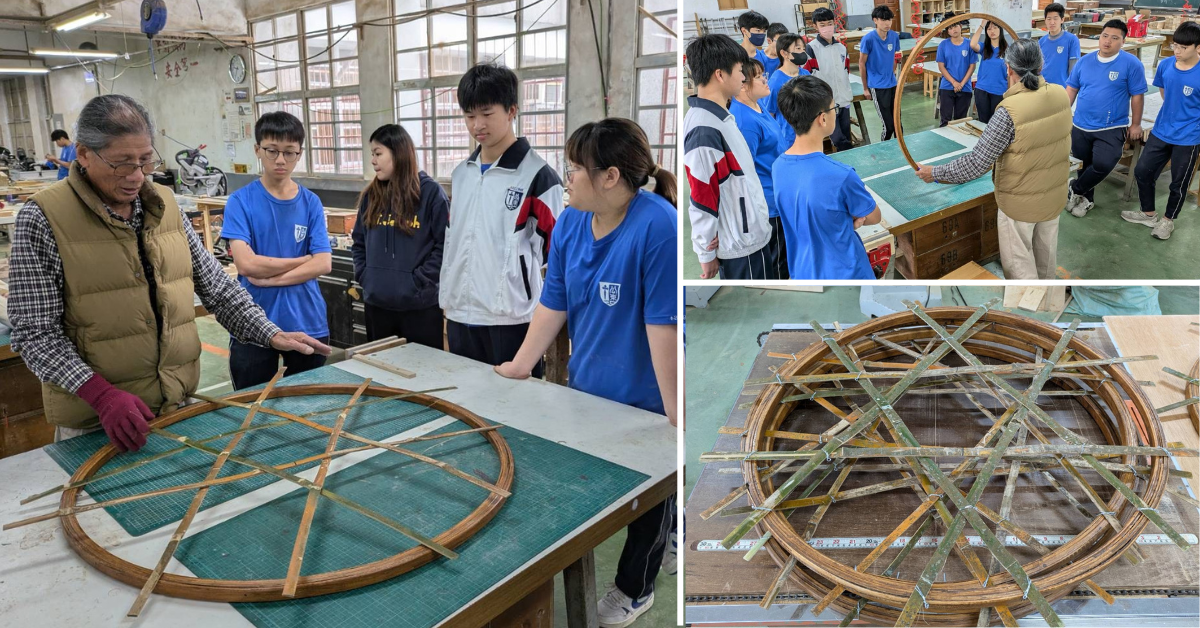

他與父親張永旺因此樂於與協會合作,除了多方打樣各種竹集束環,去年冬季並先為台北市大安高工建築科舉辦培力工作坊。雖然因為手作竹環不易控制固定寬度等,簡志明後來選用可定寬的半成品竹片來製環(見QA)。不過,張鈞博仍然進駐了《第三空間》基地,陪著學生一起製作直到完工,投注的時間與精力非常之多。

讓高工生與竹子先交個朋友

主要的竹構工程,則由Navas工作室木構老師余琦昂領軍。這七、八年來,他與義築協會一起執行了運用花東國產材的計畫。現在自己開業的他,協會有案子仍會盡量參與,是讓建築師關於木構、竹構的點子能成真的第一把手,這次在構竹展也不例外。

同樣為孩子與竹子的未來貢獻心力的人,還有來自台東縣卑南鄉普悠瑪部落的竹藝家鄭浩祥。

無論竹編工藝或建造大型竹構築,鄭浩祥的功力都受人仰望,這一屆構竹展他也有作品《Irilriya》(涼亭)。他另外參與《第三空間》的方式,則是在施工前先到公東高工木工科教授傳統竹編,並設計樣式融入部分的竹環內,接著讓學生親手製作。尤其有些圖騰出自卑南少年會所,如今由正在學習木作、竹作的高中生編織、融入當代竹構,更具深意。

甚至當這座竹構因故必須移動一些位置,無法搭建在原來選定、野營場的石階上,簡志明也能請到協會太麻里工作站所在地的村長來幫忙,迅速調度吊車、另購石材成為基礎。此外,竹環與石材需要以金屬構件來連結、調整高度,也有公東高工老師李世安現場即刻救援。他曾榮獲世界技能競賽木工職類金牌,但處理鐵件等複合媒材,一樣難不倒他。

如果沒有台灣義築協會蹲馬步十多年的功夫,就不會有這一切嫻熟協作建築的力量了。

無論如何,完成後的《第三空間》,在由百個竹集束環組成的穹頂之下,中間多了四道交叉的竹曲梁……。

「這個狀況真的讓我前陣子很難入睡,」簡志明坦白地說,竹環全數接起來之後還是有點不穩。他因此請結構顧問――原型結構工程顧問有限公司的創辦人陳冠帆,親自來現場會勘。最後決定:還是要加上竹製龍骨以策安全(見QA)。

有意思的是,他們忍痛放棄了一點全竹環結構的堅持,為了製作計畫之外的竹曲梁反而有驚奇收穫。

.png)

最在地的防腐法:讓孟宗竹泡溫泉

之前竹環防腐,是由提供半成品竹片的廠商直接處理。臨時得多做竹曲梁時,取竹、防腐就得由協會和百竹園自己來。取竹無需擔心,構竹展的指導、協辦單位林業及自然保育署台東分署,在台東海端紅石林道即擁有大片國有孟宗竹林,本來即打算疏伐、再利用,剛好趁這次機會派上用場。

至於防腐素材……,沒想到知本就有線索。今年寒假,團隊和大安高工師生先住在園區、開始施作時,發現這兒傍晚都會流出溫泉水。之後,某個採竹回來的夜晚,一起上山的百竹園張鈞博靈光乍現:「也許最棒的防腐處理,一直在我們身邊。」

團隊一查知本溫泉成分,主要是碳酸氫鈉,剛好跟小蘇打成分類似,正是可做為防蟲及清潔劑使用。台東分署署長吳昌祐聽到消息也很高興協助,一下子就派員到森林遊樂區,打開某處溫泉溢流道,讓他們將一批紅石林道的原竹放進去浸泡數周,每天傍晚溫泉會流經這道水溝。如此一來連防腐元素都是在地取材,還不用額外建置高成本的乾燥窯、煙燻設備等防腐工程。這批帶點溫泉香的台東現地竹,已是《第三空間》的脊梁,將來可以公開檢視防腐成果。

請放心,已經確定流過的溫泉是乾淨的。

無論是設計、教學、施工或主辦單位,所有參與者都沒有直接對竹子的各種可能說「不」。儘管最終成果不完全等於提案階段的大膽想像,但創作這座竹空間的主要目的,義築團隊已經達成:不只各種山林活動都能在此舉行、讓人們輕鬆相會,也能純粹地給予步出榕蔭林道的訪客,一個柳暗花明的端景與場域。

利用自然素材與在地資源一起協力構築、合作建造,台灣義築協會則從不輕言放棄。《第三空間》竹構築,沒有辜負這理想。

\ 同場加映 Q&A /

竹集束環的實驗與培力教學

GM:《第三空間》勇敢實驗了以竹集束環來做結構,請問製作的過程是?

簡志明:我們先在百竹園進行第一次竹環打樣,共有刺竹、桂竹、長枝竹與孟宗竹4種環。接著與大安高工建築科合作試驗,以類似CLT/GLT集成(木)材的模式,將竹與木輪流垂直、水平堆疊與膠合,來形成竹環。

無論如何用傳統破竹器加上手工來剖竹片,相當耗時耗人力,而且這麼做的竹片會有內、外兩層竹節,集成時會有高低不平的縫隙,還要等待膠合劑乾燥。最後基於時間壓力,我們決定以嘉義互若亞公司生產的、可訂寬訂厚的孟宗竹片來做竹環。

GM:不過與技職教育體系合作,應該也會讓學生收穫很多?

簡志明:沒錯,竹片和膠合劑是廠商提供,但竹環還是我們自己來。去年10月先由百竹園開設竹工作坊,接著至12月的每個周間和周末課餘時間,在大安高工木工場,建築科老師帶著15名高一學生從製作木治具、模具開始,最後修邊導角、上防護漆,逐步把100多組竹環完成了。這就是這組團隊在有限的三個月內,盡全力堆疊出的足夠數量和適合強度。

到了基地,還有竹環接合點的強度要挑戰。每個環銜接的角度都不一樣,我們試過環氧樹酯、楔型木塊、側邊固定兩支螺桿或拉鋼索等方式,效果都有限。最後還是依循結構技師建議,在空間中以四支竹龍骨和兩支竹拱,進行結構補強。

總的來說,這像是給高工學生的第一堂竹材概論課。義築協會這次也和公東高工合作,開設運用紅石林道孟宗竹的在地竹工作坊。希望藉著共同打造《第三空間》,在他們心中種一棵竹子的芽。當他們未來想要自己設計家具、建築時,可以想得到竹子、找得到資源、找得到夥伴。

%20(3).png)

第三空間(Third Place)| 知本國家森林遊樂區

設計團隊:

整體竹構規劃―台灣義築協會 -謝易澄、王譽鈞、簡志明

竹集束環開發―大安高級工業職業學校林振輝、楊舜銘

南島圖騰竹編―普悠瑪文化工作坊Ahung i Masikadd(鄭浩祥)(卑南族)

結構顧問:原型結構工程顧問有限公司|

竹材顧問:社團法人臺南市竹會

夜間照明:太麻里南迴義築工作站

工程團隊:

竹環竹編組裝―牧竹文化創意有限公司(百竹園) 張鈞博

竹構現場施工―Navas(納樊司)工作室余琦昂(布農族)

竹集束環加工―大安高級工業職業學校闗漢誠、李星儀、莊匯甫、蔡侑霖、許粲禹、蔡旻軒、張詠涵、吳映辰、朴書綺、陳宥臻、傅少淮、廖昱晴、陳奕安、楊家濼

竹編圖騰製作―公東高級工業職業學校曾萬財、胡婷婷、陳慧玲、姚宜宏、姜姁彤、卓學群、黃韋祥、劉珈睿、顏浩宸、賴鵬旭、林柏宇、陳思宇、楊鍾曜、陳誠

竹採集與處理―百竹園張永旺、張鈞博

竹石固定鐵件―公東高級工業職業學校李世安

現場吊裝運輸―台東縣大東吊車起重行董義誠

結構補強協作―太麻里南迴義築工作站高宏奕、周宛綸

級配鋪設協作―臺東香蘭社區發展協會蕭惠明

麻繩基礎固定―卡大地布青年會Pangtre(馬靖)(卑南族)

尺寸:9.4 x 5.9 x 3.8 M

材質:孟宗竹、刺竹、長枝竹、知本碳酸氫鈉泉、石材、鐵件、麻繩、防水膜

2025 第四屆「島嶼構竹」新銳建築展

更多展會資訊請點擊下圖