生活

[ Life ]

【綠色觀點】從婆羅洲出發,探索regenerative design的無限可能:一場跨國跨界的永續思辨

©jachphotographer

我第一次接觸regenerative design,是2024年底在馬來西亞古晉參加的regenerative design workshop再生設計工作坊,由野聲(WildBound)、Architecture 2030,與位於古晉當地的婆羅洲美學實驗室(Borneo Laboratory)共同舉辦。近期我開始在別的地方也注意到regenerative farming、regenerative food system、regenerative tourism等理念,”regenerative”出現的頻率似乎漸漸和”sustainable”不相上下,成為代表永續的字詞。Regenerative design這個詞彙最先起自西方,中文裡最常被翻作「再生設計」,也有人翻作「回復性設計」、「自我更新設計」。

婆羅洲美學實驗室

❝為什麼家屋不被政府承認,建築法規規定建築應該穩固,因為竹子和木不能久放,所以傳統家屋並不能作為正式建築存在。但是家屋的存在不是為了征服時間。東西會壞,才會有修補的需要;一人做不了的事情,才會需要社群的存在…❞

❝台灣有一種樹叫漆樹,樹幹是灰白色的如老人皮膚,會流出白色汁液。只要是人類的皮膚碰到,都會因為過敏而奇癢難耐。苦惱的泰雅祖先,找到了與漆樹和平共處的方式:當他們碰到漆樹時,他們告訴漆樹自己的名字。知道人類名字的樹木,將人類視為同類,很神奇地頓時那個癢,就會如清風拂去一般,煙消雲散。❞

這兩段節錄自《三滴米酒》,在自然洋行工作時老闆借我看這本書,裡面蒐集有關夢、醫藥、音樂、家屋、與自然界關係…等等的祖先智慧。書中內容令我重新思索當代社會中的各種價值觀,如——效率是否為被高估的美德?法規是否不自然地抑制了風土建築或傳統家屋的樣貌?原住民與祖先的智慧是否被忽視了,或單單被視為傳統、非主流思想?

太受書中內容吸引,搜尋了出版此書的婆羅洲美學實驗室,於是發現他們即將在東馬來西亞古晉舉辦的再生設計工作坊。

再生設計、永續、Gotong Royong

❝為何世界需要再生設計?

全球城市化正在飛速發展。到2060年,全球建築面積預計將新增2300億平方米,是當前全球建築存量的總和。這相當於在接下來的40年裏,每34天地球上就會增加一個紐約市。此外,建築行業(包括建築材料)的碳排放量占到全球碳排放總量的40%。❞

❝何為再生設計和發展?

再生發展沒有單一的定義。Future+團隊與Regenesis研究所的教師們一起研究總結為:再生發展是一種過程或實踐,增強包含人與其他生命系統整體共同進化的能力,以發揮出人與自然生命系統的內在潛力。這需要思維方式的根本轉變,承認我們是整個生命系統的推動者和促進者,打破界限和孤島。再生設計源於再生發展。再生設計不是將自己的想法和欲望強加給一個地方,而是致力於創造產品或服務,以支持該地方表達出自身的本質和內在潛力。❞

以上為工作坊對再生設計所做的解釋。必須注意的是,此處的再生設計並不是廢料或餘料再生的upcycle。Regenerative不是圍繞在單一材料或能源消耗是否永續的探討,而是作為一種價值觀,如以上所提及「再生設計不是將自己的想法和欲望強加給一個地方,而是致力於創造產品或服務,以支持該地方表達出自身的本質和內在潛力。」這樣子一個直搗價值觀根本的核心思維。

Regenerative期望讓一個整體(system)——不論這個整體是大是小——找到一份屬於它的和諧,如同生態系,裡面的每個角色:植物哺乳類菌類、狩獵者與獵物、蜜蜂花朵…或共生或競爭或互利依賴,都對彼此和整體有所貢獻、回饋,讓生態系可以永續的存在,系統內部隨時在變化但卻隨時達成平衡,並發展出面對環境變化的應對能力。

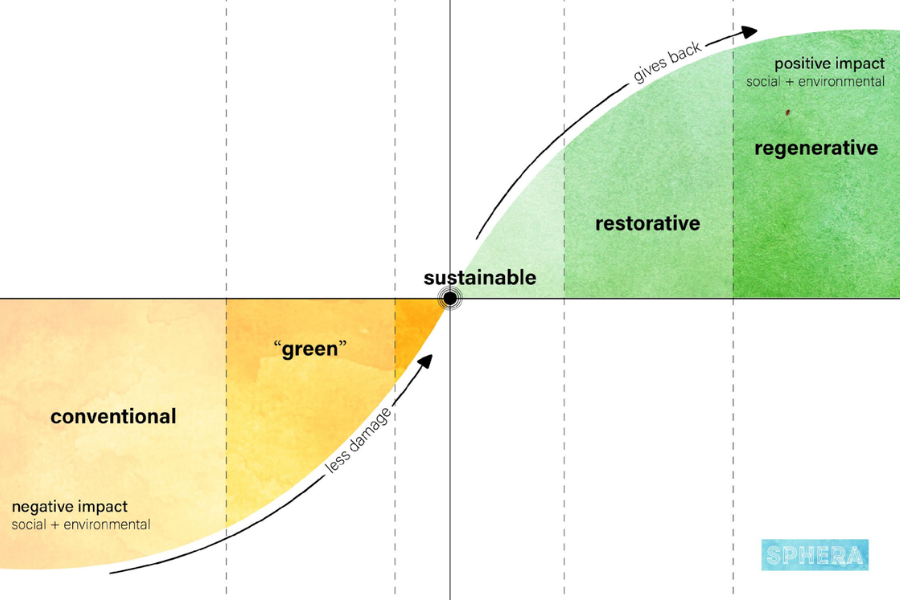

將regenerative和sustainable共同比較也有助於理解。Sustain字面的意思是延續、持續,形容詞sustainable為可持續性的。在sustain一個環境的時候,會想到不要破壞、不要對環境予取予求、淨零,希望不會讓現有的資源減少。當資源總量很多時,便有很多的資源可以sustain;而當資源總數少時,能sustain的資源便是少的。Regeneratvie思考的不僅僅是減少負面影響,而更強調積極的修復、重建系統,使系統整體變得更具生命力、進化力、自我修復的能力。

工作坊介紹了一個源自印尼語/馬來語的概念來協助我們理解再生設計——“Gotong Royong”,粗略譯為合作互助,不過其精神超越字面翻譯,代表的是一種集體優先於個人的精神。

我覺得regenerative是一個需要意會的概念,甚至參加完工作坊後我還是不太理解它的意思,仍在慢慢探索。想在這個文章裡,先分享regenerative design的七大原則,然後分享工作坊的內容,來記述我理解regenerative這個概念的過程。

再生設計七大原則

1. 從整體出發,而非破碎的部分(Work with Whole Systems)

2. 以本質(獨特性、內在)理解整體性(Work from the Uniqueness of Places)

3. 著眼於整體的潛能(Start with Potential (not problem))

4. 整體環環相扣,價值在整體內外交換(Wholes are Nested)

5. 發展進化能力(Developing Capability)

6. 建立互惠與共益的場域(Build a Collaborative Field)

7. 找到關鍵干預點(Find Nodal Interventions)

以上是由Future+提供的再生設計七大原則。不過目前其實沒有一個對regenerative design的標準定義,不同的機構或發表者提供的原則也會有出入。

再生設計工作坊

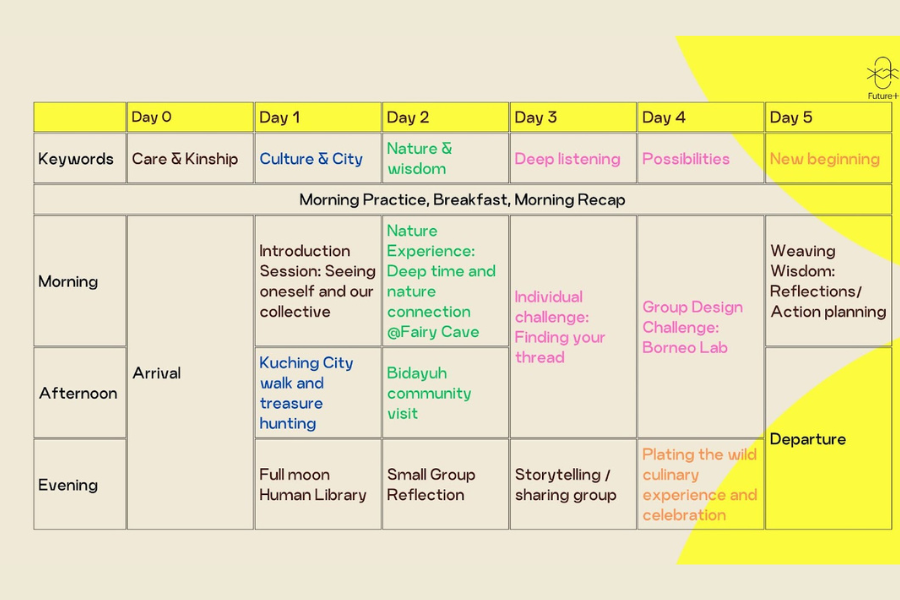

主辦方與其說是講者向我們解說regenerative design,更像是催化事情發生的角色(facilitator),讓參加者以古晉為學習場域,在五天的活動中漸漸意會regenerative design的價值觀。可以由當中的Keywords來初步看見工作坊所著重的事情——文化、城市、自然、(祖先/原住民)智慧、深度聆聽、潛能。

這五天,我們去到婆羅洲文化博物館了解當地的歷史;在街區巷弄拜訪在地生活者——獨立音樂行創辦者、刺青師、咖啡館主理人、殖民建築解說員;去到仙女洞(Fairy Cave),感受當地的自然地景;拜訪Bidayuh原住民部落,學習他們處理食材的方式、下廚、一起用餐、進入不同家戶一窺他們的生活樣貌…由文化、城市、自然、(祖先/原住民)智慧的不同面向,去嘗試理解古晉是一個什麼樣的整體,這個整體的本質是什麼、具有什麼樣的獨特性以及潛力。

古晉是這段時間讓我們練習regenerative design的場域,不過工作坊帶給我們的其實是超越地方議題、更宏觀的思維,包括讓我們思考

以下這些問題——

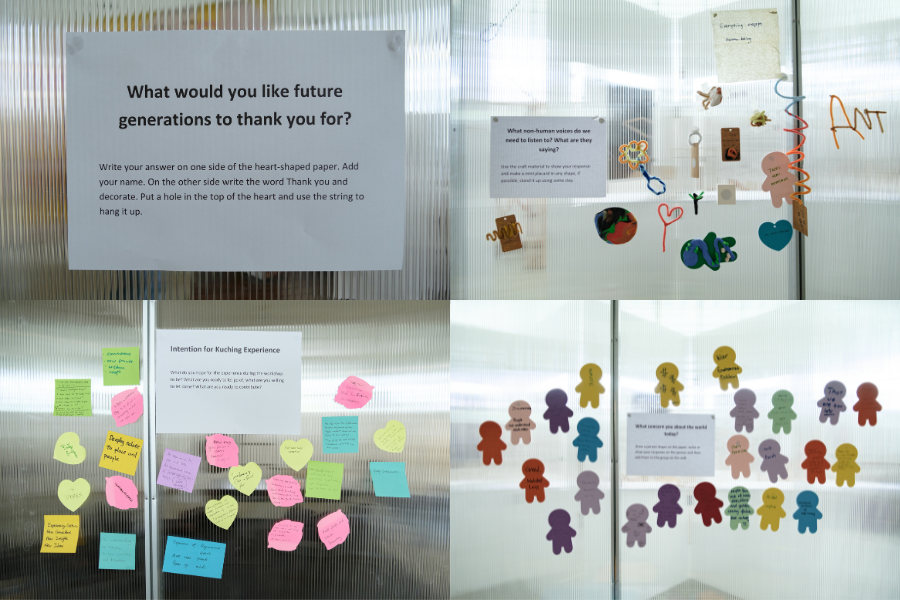

▐ 除了人類之外,還有誰的聲音我們需要傾聽?

▐ 他們可能在說些什麼?(What non-human voices do we need to listen to? What are they saying?)

▐ 你對這個世界的現狀有什麼擔憂?(What concern you about the world today?)

▐ 你希望未來的世代可能因為什麼事情而對你感到感激?(What would you like future generations to thank you for?)

再生設計的跨國跨界社群

室內設計畢業並進入業界,我常常疑惑「這些建材從哪裡來?這些廢料被載去哪裡?」、「我們在蓋一棟房子時,是否有生物因此而失去家園?」、「這個案子是否單純以利益為出發點?這個世界真的需要這個案子嗎?」,這些困惑似乎在這個工作坊裡得到平息。這樣的平息不是來自於獲得這些疑惑的解答,而是獲得一個探索方向的線索,因「再生設計不是將自己的想法和欲望強加給一個地方」這樣的精神。而更重要的是知道有對這些問題同樣在乎的人們。

這次古晉的主辦方是Borneo Laboratory,主理人Wendy原為建築師,她提及曾意會到「有些城市都要被淹沒了,那我們繼續蓋建築有什麼意義?」這句話也可以呼應regenerative design不強加人類欲望於這個世界的思維。這個環境、這個時空、這個脈絡、這個eco system,真正需要的是什麼?我覺得它是一種更宏觀的角度來看待設計,而不是狹義地為了創造而設計、為了想要而設計。Borneo Laboratory在做的事情除了建築,也紀錄、出版、策展、舉辦工作坊…專注於地方議題、全球議題、消逝或正在消逝的祖先智慧等等。

工作坊的參加者來自馬來西亞、台灣、汶萊、香港、新加坡、中國、德國、印尼等國,背景包括建築師、社區營造、深度旅遊、永續顧問或研究、竹構、綠投資、維護遊牧民族的文化傳承等。不只是從他們的背景,而是從他們的言行舉止當中,感受到每個人皆一定程度地在乎環境與社群,工作坊將這些人聚在一起產生跨國、跨界的對話,很不可思議。

其中一位中國參加者目前和藏族遊牧民族住在一起,希冀維護他們的文化傳承,和他的對話當中知道藏族目前遇到的議題,這次來馬來西亞他帶著藏族工藝如氂牛毛織成的物件、藏紙等和我們分享他們的故事。在他啟程前,他和他的藏族朋友說:「你們不能去看這個世界,那我讓這個世界看見你們。」;也認識一位在峇里島Eco Mantra工作的永續顧問,他針對我對永續理念飯店提出的質疑「最永續的飯店是不存在的飯店?」提出見解;也認識了一個新加坡永續研究者,她某次說道,我們在世界上做的事情應該 “not just living but living and be proud of it.”

認識這些人、知道這些人存在、知道自己在乎的事情也有其他人在乎,是非常非常大的力量,之後的保持聯繫皆是對「不要停止關心世界」的提醒。

回台灣後我仍持續探索著regenerative design,期望能了解地更深刻,也期望能找到這塊土地上因這樣理念而凝聚的人們,一起思索人類這個角色在世界上該如何行動是好。

參考資料

https://china.architecture2030.org/future-kuching-wisdom-weaving-in-regenerative-design/

https://mp.weixin.qq.com/s/qzyDYftPSOnndNG2kKuFtQ

https://icon.my/feature/the-lain-lain-project-exhibition-gmbb-kl-wendy-teo-borneo-laboratory/2/

|核稿編輯:梁程穎|