生活

[ Life ]

當科技重構美味關係,從「心光盤」與「音流杯」開啟未來餐桌的想像

photo credit:Julien Liu、米蘭TDFK設計工作室

在節奏愈發加快的生活中,我們越來越難真正感受一頓飯的重量與質地。吃飯,成了功能性的動作;用餐,也淪為滑手機時的背景過場。然而,當科技不再只是追求效率,而是用來喚醒感官、延伸情緒、重建人與食物的關係——這場飲食設計實驗,《心波套餐》讓我們重新思考:吃,是什麼?而我,又該如何與食物、與他人、與自己重新連結?

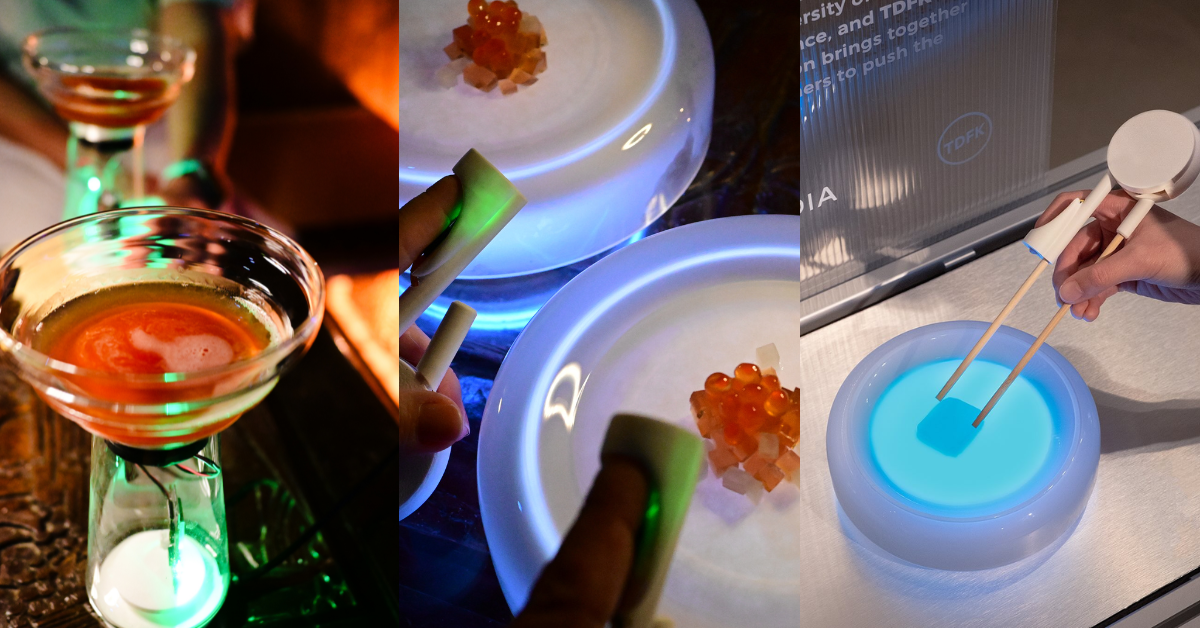

在快速與喧囂充斥的日常中,許多人早已忘記「好好吃一頓飯」的意義。然而在日本慶應義塾大學媒體設計系博士候選人陳韋蓁的研究中,一場由東京人機互動實驗室與米蘭TDFK設計工作室共同開發的「心波套餐」(Resonant Table),正在悄悄重寫我們與飲食之間的關係。透過電子餐具「心光盤」(Living Plate)與「音流杯」(Cymatics Cup),這場沉浸式的感官饗宴,以科技探索飲食與情緒的交匯點,並探詢更有覺知、更有情感連結的飲食可能。

.png)

正念飲食 × 心光盤:從心跳回歸慢食的節奏

這段飲食旅程的起點是「心光盤」——一款能感測使用者心跳的電子餐盤。當指腹觸碰感應器,盤面便會隨著心跳節奏閃爍出冷白或暖黃的光。這樣的設計,不只是喚起對身體狀態的感知,更讓人與眼前的食物產生共振,喚醒久違的感官專注,也重新連結了食物與人之間的情感。

心光盤的設計靈感來自「正念飲食」——一種鼓勵放慢節奏、專注當下、全心體會味道與咀嚼的飲食方式。這樣的概念,其實與亞洲文化中深厚的「慢食哲學」有著高度共鳴。在台灣與日本、韓國等地的飲食習慣中,講究「用心煮食、用心品嚐」,不僅尊重食材來源,也看重與親人一同共享餐桌時的情感流動。從一口鮭魚卵、一口醃漬蘿蔔到一口柴魚醬油高湯凍,這些在地飲食文化裡蘊藏的節奏與儀式感,其實正是「正念」的生活實踐。

心光盤讓這樣的飲食哲學可被科技擴大與重新感知。當人們看見自己的心跳節奏以光的形式在餐盤上跳動,便更容易將注意力拉回當下,更珍惜每一口食物的來處與溫度。這樣的覺知,不僅有助於提升飽足感的察覺,更能降低過度進食與食物浪費的可能。

在多人共桌的情境中,心光盤更成為情緒流動的媒介。每位用餐者的心跳透過閃爍的光影交錯,與人共食的溫度,不再依賴語言,而是透過可視化的心律相互傳遞。參與者往往因此更願意互動交流,提升用餐的情緒飽足感。

未來,若心光盤能被應用於遠距用餐系統,將為遠距時代中的家庭、情侶或異地親友提供嶄新的連結方式。即便身處不同城市,也能透過同步心跳與光影節奏共享一餐,讓用餐不再只是攝取營養,更是一次跨越空間的陪伴與理解。這場從心跳出發的飲食設計,不只是科技的創新,更是一場文化上的回歸:讓我們重新拾起對食物、對關係、對慢生活的尊重與珍惜。

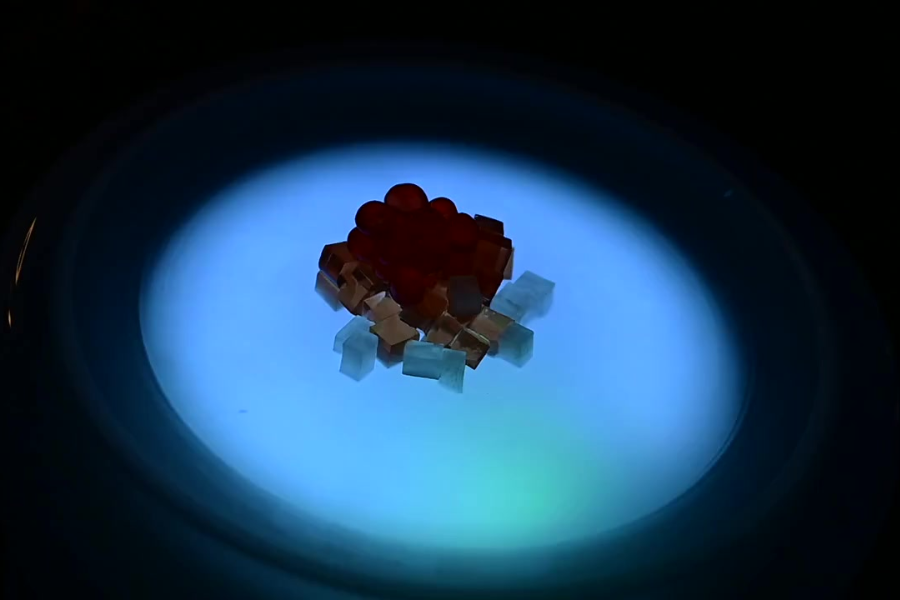

音流杯 × Cymatics:音頻調酒術帶來的感官革命

另一件令人驚豔的餐具,也是來自米蘭玻璃工坊製作的「音流杯」。它以「Cymatics音流現象」為基礎,在特定赫茲頻率震動下,讓液體在杯中產生動態花紋,彷彿調酒在跳舞。但這場表演不只是一場視覺盛宴,更帶來味覺的轉變。

實驗中,65Hz震動過的威士忌,其酒精味變得柔和,整體口感更細緻,與未震動的版本形成強烈對比。這不只是單純因為跨模態知覺(Crossmodal Perception),根據初步實驗觀察,因震動改變了液體風味的呈現,進而調整了味覺結構。這提供了一個未來飲品的產製想像─我們不需要依賴額外添加物或過度加工,也能透過物理手段讓飲品風味更貼近個人偏好。

這項技術潛藏未來飲料調製方式的可能:若飲料風味能以「頻率客製」取代「材料堆疊」,我們將可能減少原料浪費、降低調配過程中的碳足跡,甚至重新定義「風味設計」的可持續可能性。

這項創新在去年走上世界舞台,2024年World Class世界調酒大賽中,「無向Bar Without」品牌總監高永霈即運用音流杯設計出得獎作品,將這場震動的風味實驗從實驗室帶入現實酒吧,開啟餐飲設計與感官科技融合的新想像。

用餐的未來:讓科技引導我們「吃得更覺知」

回顧這場心波套餐的設計歷程,用餐階段其實是被忽略卻極具潛力的食物科技場域。過去我們談永續,聚焦於農業生產、物流或食物廢棄物處理;但這項研究提醒我們:人們是否專注於吃的當下、是否真正感知食物的存在與風味,本身就是永續飲食的重要起點。

當科技不再只是為了效率與便利,而是為了提升感官覺察、促進人與食物的情感連結,它將有可能改變人們的飲食行為與價值觀。透過心跳與震動、燈光與頻率,我們不只打開感官的邊界,也打開了與食物重新連結的可能。這不只是創新,更是一種文化上的回歸與進化:回歸對食物的尊重、進化成更負責任的消費者。

飲食從來不只是菜單上的選擇,更是一場觀念與習慣的革命。而「心波套餐」所帶來的,不只是讓人驚艷的科技介面,更是一種深具反思力的行為設計:它引導人重新練習專注地用餐、共享彼此的節奏,並與食物建立感知上的連結。

未來的餐桌,或許不僅是陳列料理的平面,而是融合感官、情緒與關係的互動場域。在這樣的空間中,科技不再只是工具,而成為重新靠近食物與身體的媒介——透過心跳與震動,我們得以一次次更貼近自己的感受,也重新理解食物的存在意義。