2024 原鄉市集:台灣地酒山海經

[ Taiwanese Local Liquor ]

【台東部落食尚誌】神來一筆的釀造職人

在台東的土地上,兩個返鄉青年——凱莉與阿詮,以不同的方式傳承著阿美族的釀酒文化。一個守護百年酒麴的古法,一個為傳統釀造開創合法新路。他們用雙手釀造的不只是酒,更是文化的延續與創新。

─────────────

讓肉眼看不到的事,正緩慢進行著,

古老的飲品在此應運而生。

─────────────

與自然共生的百年酒麴 融合在地風土的凱莉釀

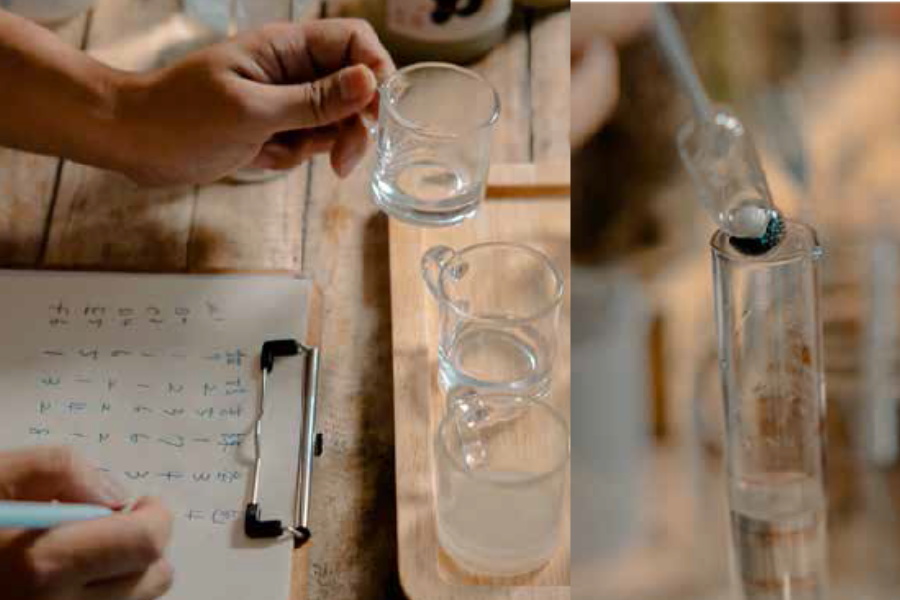

她用雙手搓揉時間的風味,盛裝時光走過的點滴,看到她手持飯匙,揮舞在剛蒸熟的糯米飯中翻攪,好讓氤氳的蒸氣快速散去,靜置放涼,耐心等待下一步的開始。她是烤茶地的凱莉,正準備製作酒麴的流程,我們在一旁靜靜的觀察,沒有過多的言語。看著她不疾不徐、姿態優雅的確認每個細節,聽著她說著媽媽如果沒將釀造技藝帶來臺東,自己也無緣習得這門用「喝」的學問。

▍跨越地界的釀造技藝,在臺東落地生根

「我的媽媽原本居住在花蓮光復鄉,很早之前移居到臺東長濱,從瑞港公路、安通古道⋯等來到這裡,傳統酒釀的技術也跟著遷居。我們要感謝祖先帶過來的智慧,這些真的不是想要就會得到。」這些都是凱莉回鄉承襲媽媽的酒釀製程,細細體會出的味道。除了釀造的 know how 不是想要就能有,凱莉說製作酒麴的植物更得來不易,酒釀的風味是掌握在各類植物使用的配比多寡。從採集植物到酒麴製作完成,要能搭配植物生長的時序,需要等上一年的時間。凱莉會使用四至五種的植物:毛柿、荖葉、臺灣刺蕊草與大葉田香草。

她遞來大葉田香草請我們嚐嚐看,它的葉片形似九層塔,含入口裡仔細咀嚼,八角的味道發散出來了,又帶點些許茴香氣味。凱莉說:「看大葉田香草生長的情況,會反應出自然生態的好與壞,它需要乾淨、無污染的水源地。」而整個地球因為氣候變遷,冷熱瞬息萬變讓植物生長的時序錯亂了,製麴植物應用在阿美族酒釀已行之有年,保種、復育與生態維護,也許是族人後代值得深思規劃的課題。

▍開啟酒娘人生,用盡心力釀造原鄉味

「我個人的期望,是希望部落的女生會做酒麴,各個年齡階層可以帶著自己釀的酒,進到收穫祭(豐年祭)的現場獻祭給部落,我們想用這樣的方式去回應,阿美族的民族性該有的面貌。」這是在凱莉返鄉第三年,默默在心中許下的甘美願望,以前的她總是錯過祭典前的釀造大事,只能喪氣的嚷嚷:「我要學!我要做!」女兒的心聲媽媽聽見了,卻也在凱莉返鄉第一年的酒娘生活,掀起了傳統與現代之間的波瀾。

凱莉聊自己第一年的功夫能用〝突飛猛進〞來形容,她說:「我剛回來是在互助社上班,那時候是 5 月了,也是差不多要準備要做酒釀的時間。中午踏進家門,看到所有的製麴植物都擺好,也把糯米泡好了,媽媽說等一下就要開始做,我只好摸摸鼻子請假了,一路以來都是這種模式在學習。」看似〝臨時起意〞的開始,凱莉說其實媽媽是按照她的時間在按表操課,如果我想學,就要尊重老人家的生活作息。「還好是在原鄉,工作時間的彈性調度比在都市靈活,如果我還在都市生活,根本無法配合。」

因為如此,凱莉能掌握各種製麴植物的生長狀態。第一年凱莉遵從媽媽教的步驟,不過長輩對於衛生的細節較為忽略,但她會耿耿於懷。第二年凱莉提出要獨力完成,來自媽媽求好心切的意見,卻讓兩人的關係緊繃。直到某次的酒麴成品表面呈灰色、佈滿菌絲,「那個菌絲像是從酒麴炸出來的,媽媽說這與過去老人家培植的很像,釀好的

酒氣會很重。」這是凱莉第一次受到媽媽的肯定。

▍挑戰啜飲層次,堅守自我的酒釀信仰

凱莉目前除了糯米,更把酒麴與紅豆、玉米、黑米、樹葡萄⋯等食材結合,研發出截然不同風味的釀,例如:紅豆加糯米的口味會稍微偏酸,會添加一點糖,入喉才會順口;樹葡萄適合溫補,冬天加熱後喝下身體就會暖,口感帶些木質調性、嚐不到有如紅酒般的酸澀。烤茶地的品項,每一個都是凱莉的得意之作,問她是否想量產自己的酒釀?「我不走酒廠,理由是酒釀屬於自然釀造,是用天然植物製成,能影響植物生長環境的變數太多,酒釀的生產順利與否,和自然作息的運作有關,這是無法大量生產的啊!」是大地給予的,理當要用自然的手法食用,凱莉與百年酒麴碰撞的戲碼,歡迎你來戲台上軋一角,釀出迷人的一抹香。

草本釀製,傳承與創新的都蘭地酒

臺東原住民族的收穫祭(豐年祭),大都集中在每年的七、八月份,在酒釀文化尚未式微之前,各部落皆會製作糯米酒釀或小米酒釀在慶典中使用。但在 1957 年政府下達禁釀令,徹底嚴禁原住民族私釀酒, 讓傳統祭儀進行中至高無上的元素,被剝奪了地位。原住民族的酒是用來敬畏神靈、祈求豐收,當原本的生活型態受限於法規,該如何釀回〝真正的酒〞呢?抑或是說當代的原住民族,為了要延續前人留下的生活智慧,是否應該思考,如何讓釀酒文化合理的存在於主流社會的價值觀。

▍不想被法條套牢,返鄉籌劃酒釀品

「為了傳承,到我們是第三代,不想遊走在法規的灰色地帶了,這真的很辛苦!」許震詮(阿詮)都蘭部落出力釀的負責人,記得編輯團隊在採訪前幾天,看到網路新聞斗大的標題寫著〝三桶金助阿美青年開酒廠〞,阿詮說:「想要有酒牌之前,先要有座自己的酒廠,但沒那麼簡單啊!」酒廠需要資金,整個製作場域的土地、水源、機械設備,都須合乎標準製程的高規格,另外也需思考往後的營運計畫怎麼盤算?這場馬拉松式的戰役,出力釀遇到的阻力與助力,又會有哪些呢?

「出力釀的誕生過程,其實是一場意外巧合。」阿詮與他的賢內助莎莎,兩人當時都在北部生活,創了自己的公司承接行銷業務,此時阿詮的釀酒之路也剛啟程不久,釀好的成品會請朋友們幫忙試飲,也默默建立起出力釀的名氣。剛好有朋友正要辦風味餐會,請阿詮提供出力釀當做餐酒使用,後續的邀約越來越多,幾乎每天都做酒釀,間接讓兩夫妻有返鄉發展的想法。夫妻倆決定回到故鄉:臺東都蘭部落,成立以在地文化為核心的米麻岸工作室,專心發展阿美族文化的系列商品開發,主打商品有檳榔鞘、十字繡、毛線球與出力釀。

▍公部門計畫加持,催生部落酒廠

早期的出力釀都是使用他人的酒麴來製釀,阿詮認為既然人都回來部落了,一定要更道地一點才會〝到位〞與〝到味〞,釀出屬於都蘭的〝地酒〞,只有來臺東才能喝得到,讓更多人知道喝下的每一口釀,都是阿美族的文化。鑽研自然釀造法幾年之後,阿詮深感釀造所需的植物,取得越來越不易,想到若將傳統的方式導向現代化的作業流程,是否可行?阿詮說:「如果可以提煉酒麴裡的菌母,用器皿培植做成標準化配方,這也是一種可以考慮的做法。」

為了延續家傳釀造傳統,勢必要有自己的酒廠,才能進一步申請酒牌,出力釀透過原民會的百萬精實創業計畫的支持,開始在都蘭建立酒廠。第一個月過去了,創業金燒完酒廠卻沒完工,夫妻倆是竭盡心力籌資金、精算各類生活開銷,還要解決酒廠用地的取得、製酒用的水源是否潔淨,並且投入時間去了解相關法規、走行政流程。

▍跨界合作,堅持回歸傳統釀酒精神

「我們在申請酒牌的過程,不太敢提供酒釀給其他人,一被檢舉就前功盡棄了。」阿詮深怕有〝秘密客〞來臥底盤查,在酒釀研發期間只供應部落熟識的親人、朋友,既便是轉介紹還會多方了解。終在 2020 年初,出力釀正式取得許可證,可以銷售、製造、儲存含酒精性的飲品。目前的出力釀仍是使用自然釀造法,但製作酒麴的植物每年的產量不一定、品質會因氣候而有優劣,阿詮也經常自問這條路是不是對的?然而有時候,不是準備好了就有機會,而是夠堅持才有被看見的可能,出力釀的堅持被紐西蘭的酒廠相中了!

希望在台灣找尋地酒做混釀的計畫。在了解國外酒廠已經在回歸以往釀造的方式,並且去工廠化、走向自然流派,阿詮更加確定出力釀是走在趨勢上。現在,阿美族真正的酒回來了,在都蘭收穫祭(豐年祭)出力釀端出自豪的蒸餾酒,取代菸酒公賣局出產的酒,當部落耆老們喝下、感動地說出:「就是這個味道!」毫無負評,這些年走過的光陰, 出力釀未來一定會有其它新酒品等著亮相,傳統兼具創新,讓都蘭的地酒展現臺東風土生命力。

<本文轉載自「《台東部落食尚》02 ISSUE| 2020 年11 月」,

原文標題「神來一筆的釀造職人Brew our own local liqueur」

|核稿編輯:梁程穎|