2025島嶼構竹新銳建築展

[ The Process ]

▎島 嶼 構 竹 | 專 訪 ▎在若亭(Being):竹簷如裙、空間如水,用當代竹構模糊屋牆邊界

photo credit:李忠勳

竹材作為建材是很迷人的,就因為你望過去眼睛落下的每一根,都是生命。搬運竹材時咚咚咚質樸的聲響,那可跟如同魔多的鋼鐵廠尖銳刺耳的聲音,迥然不同。 ——陳思因

「在這波風靡全球的竹構風潮中,台灣可以說是『富二代』。」如此觀察的人,是台東市「風土建築研究所」建築設計師陳思因。本屆構竹展第一座完成的竹構築《在若亭》,即是她的作品。

全球迷竹構,不是打誑語。早在2000年德國漢諾威世界博覽會,即現身了一座當時世界最大的竹建築,歐美地區也持續看重竹材的永續與實驗性至今,覺得就算進口竹子來蓋屋依然值得。陳思因則曾在印尼竹產業領頭羊──Ibuku竹建築設計公司設計部任職,親身參與過東南亞竹構的蓬勃發展,實際在竹屋中工作與生活好一陣。

設計前,先觀察竹產業世界趨勢

這樣的脈絡之下,她回望遍地有竹的家鄉,實在是坐擁「傳統文化中堅實的竹工藝硬背景」,已經有一套歷經千百年淬鍊的竹材應用模式,從設計語彙乃至工具發展皆可謂非常成熟,起跑點並不輸人。

無論如何「(竹子)富二代的富我們都了解,而富二代的苦……,」沒想到陳思因話鋒轉了一下。她也承認,這一代建築人想從農業時代發展的既有竹構築框架中,重新找回產業的失落鏈結、翻轉出新設計以符合當代需求,其實有難度。

陳思因剛從峇里島回來、想繼續以竹構實踐一些建築理念時,亦曾經失望,心想:難道這產業就要斷了嗎?不只老師傅漸漸不好找,想蓋現代竹屋的業主也不多。這段期間,她只做過苗栗一個小型竹構。

嘗試台灣風格竹構,創造新技藝

無論如何這幾年她想法不一樣了。她發現,不一定只能走單純保存傳統竹藝這個路線。如果想辦法讓更多人願意投資竹產業,其實不用怕竹工藝、竹建築失傳,「技術都是人創造出來的。」

更進一步,她還認真討論了我們在全球竹產業的利基,或許是發展出竹構的「台灣風格」。

她認為,我們的民族性基本上不像日、韓嚴謹、剛硬,也與東南亞的鬆弛休閒感迥異。另一方面無論在個性或氣候上,我們也都與南北兩方的地區有所重疊,兼容並蓄。奠基在這文化特色之上,雖然台灣當代的竹產業正在重新出發,但趁著再度萌芽、突破的階段,剛好可以同步創造出社會最新需要的「台灣風格」竹構築。

有了放眼世界的竹產業總體觀察,陳思因繼而演繹出個人設計竹構的切入點之一:在熟知的垂直水平空間之外,如果模糊了屋頂與牆之間的關係,創造「似牆而柱」的結構,「打破空間與空間之間的壁壘分明,那你很可能就得到了某種當代竹構典型。」

位於知本國家森林遊樂區的《在若亭》,即是陳思因縝密分析竹產業、一步步實踐理念的最新現代竹構。

空間不分界,打造流動的當代竹構

如今,席地而坐這座亭子的竹地板,望向四方與高達6公尺的天花板,的確感受不到誰是屋頂、誰是牆。在陳思因工作過的峇里島,的確有不少屋頂也很高聳的竹屋。但《在若亭》中本島常見的桂竹、孟宗竹材,以及周遭非常台東的森林與天空,在在述說:《在若亭》就是只能誕生在此,就是台灣血統竹構築。

.png)

尤其它的結構與工序,全不是峇里島建築師和師傅慣用的。陳思因說,比起後來障礙重重的施工,設計與理清結構才是讓她最失眠的。她認為,「如果一開始就將竹構的精髓──結構弄清楚,造型、日後施作都會比較快速。」

在思考結構初期,台灣大型竹構界的指標人物之一――「與可竹藝」創辦人許春田,給了陳思因許多結構設計上的寶貴意見,為日後施工順利奠下成功的基石。此外,她自己也有非常實際的方法學:不斷製作模型、硬碰硬試驗關鍵的結構系統,尤其她想要的屋面相當複雜。

「從做模型切入,會幫你刪除不屬於結構、非必要的雜念。那些過於浪漫、不著邊際、離實務太遠的設計,模型都做不起來。」

尤其做模型也在模擬工序,這更讓陳思因提早認清一些事實。

竹結構是精髓,工序需在地化

她初期的幾個模型還停留在,以她熟悉的峇里島竹構工序來製作。當地蓋竹屋多半直接來,柱與梁就一根一根地搭上去,有很多高空作業。但《在若亭》是找本島工班協作,而我們的竹作師傅較習慣類似閩式大木構的工法,結構通常是「地組」(指在地面先組好,再立起來),並講求精準、效率,不太喜歡過多的高空作業……。《在若亭》後期模型,也因此修為台灣師傅熟悉的工序。

.png)

實際施工還有其他挑戰,就不是模型能預知的了。這一屆構竹展面臨一個大障礙。之前各屆各組多選擇向南投竹山的德豐木業,訂購已高溫乾燥、防腐妥當的竹材。不巧近一年德豐休窯(編按:高溫窯使用一陣必需休息、養護,以延長年限),除了它很少有其他公司能大量、及時供應可直接使用的竹材。這反而逼出了這一屆參展者,得自己想法子為竹子防腐……。

這正如策展人葉育鑫所說,台灣東岸的建築師,比起營建體系較完整、氣候較穩定的西岸同行,面對了更嚴峻的挑戰。但東部建築師得更順應自然與環境條件,「因此也有機會展現真實的構築。」

.png)

自己防腐竹子,點子來自台東薑農

像是陳思因使用的竹材防腐法,包覆池子的布料點子就來自台東薑農常用的蓄水池。她靈光一現,覺得不妨將剛採的青竹浸泡在注入水硼溶液的池中。之前陳思因常聽到台灣某些師傅說:「那無效啦,攏會烌去!」(編按:「烌」,台語發音hu,指東西腐化成灰。) 但實情是,水硼溶液這一類早已是國際公認標準、極有效的竹材防腐元素,浸泡方法很多種,峇里島、中南美洲竹構即長期運用。第三屆構竹展的作品《邊竹》也使用此法防蟲,竹構至今好好的。 (延伸閱讀:邊竹:合眾人之力,讓建築、心靈與環境產生對話)

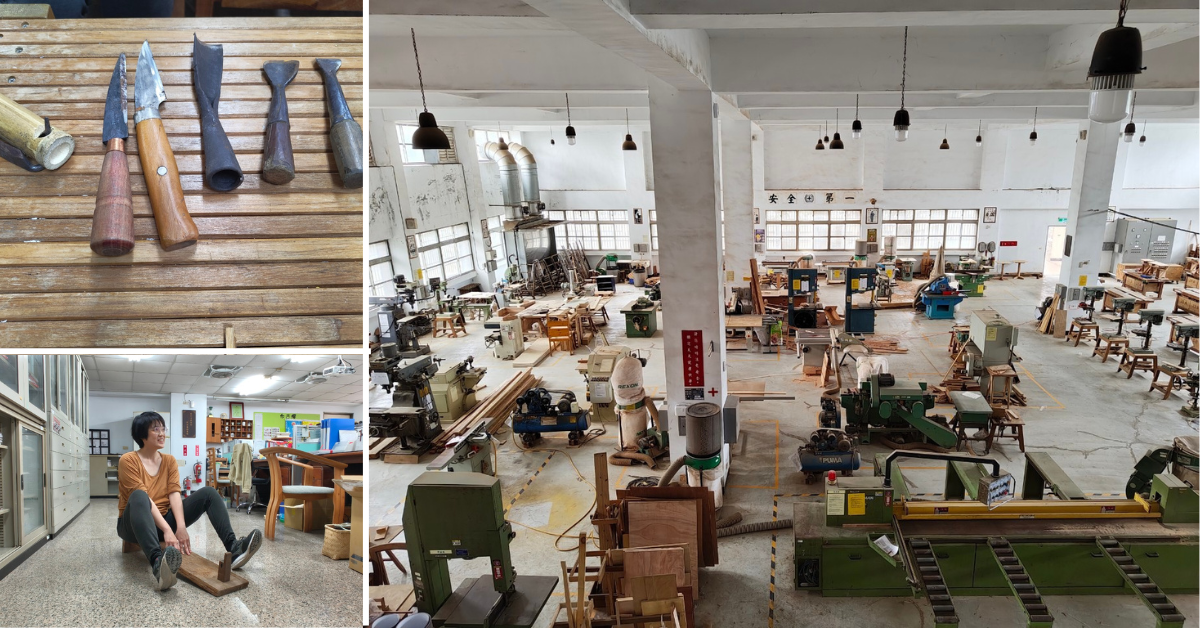

她浸泡竹材的池子,經由「台灣竹會」理事長許倍銜牽線,邀請了台東專科學校木工科師生協助、搭建在他們校園內。專科學校提供場地,師生竭盡心力地加工竹材,陳思因認為,這個牽線讓竹產業資源有機會整合,可能比她打造《在若亭》更重要。台灣木業對竹材陌生已久,但竹子是廣義的木材,如果讓木工教育系統更認識竹,當代竹構的未來也許更有希望啊。

以上,關於在東岸建造當代竹構的多重挑戰,六組皆然,僅先舉一例。陳思因坦言,整個過程其實滿痛苦──但事情另一面,也是「滿有趣的。」

她也很慶幸,能請到來自竹山的「仲夏夜竹藝工坊」力助。每一屆構竹展都有作品由該工坊施工,陳思因認為如果沒有仲夏夜資深師傅幫忙,《在若亭》的3D竹構造型、每個角度曲線都不同的微妙竹簷,應該是做不出來的。

.png)

想讓人活在當下的《在若亭》

現在,在知本國家森林遊樂區一片從前不常有人久留的空白草地上,多了這座素材天然的大竹亭,見了真會忍不住脫了鞋、鑽進去玩一玩。的確,雖然陳思因一路理性思考,從分析全球竹產業趨勢、定位台灣當代竹構、以模型理清結構和工序、創造防腐新法等,但這一切都為了一個感性目的:期待能讓人樂意在《在若亭》中停留兩個小時以上。

這也是她命名作品的由來:「在」、「若」,代表自在、自若。英文名「Being」,更是意指在那個當下,只要呆在這空間之中放鬆就好,就這麼簡單。

.png)

(photo credit:臺灣竹會,攝影/汪德範、舞踏藝術家/胡嘉)

其實陳思因不只為遊客建造竹構,她也為自己與家人打造了這片場域,累了,隨時能來歇息、喘氣。她已經成為台東人,這些她參與的公共建設,建築師與使用者的身分是重疊的。真實、自然的設計與生活,正是如此。

.png)

\ 同場加映 Q&A /

峇里島竹建築設計經驗分享

GM:妳曾在峇里島的 Ibuku竹建築設計公司工作,頗富盛名的Green School、Bamboo U竹工坊等,也是這家公司的相關組織,世界各地對竹構築有興趣的人常前來取經。而且當地與東南亞其他國家,還有遍地開花的竹構企業。請問,妳覺得他們掀起竹建築革命的原因是?

陳思因:竹建築之所以再度被世界各地建造,我觀察主要是Ibuku等建築事務所新創的竹構形式,是符合現代人生活需求的。傳統竹屋的空間,首先都太暗了啊。加上,像是在印尼,竹構方法基本上已經標準化,流程差不多和蓋鋼筋混凝土類似了。

不過,越南、泰國、菲律賓等東南亞國家,適合複製印尼的竹構設計與工法,但台灣畢竟沒辦法完全汲取峇里島經驗,氣候就不一樣了,人力成本也大不同,有時光是送竹材去加工的運費就讓成本爆掉了。我想我們就是一群人一個案子、一個案子逐年改良當代竹構,尋找適合我們工業化的作法,好創造出「台灣風格」的竹建築。

GM:妳提到東南亞竹構有些標準化工法,可以舉個例子嗎?

陳思因:譬如,Ibuku辦公室是竹建築,架空的地板也是模組化、竹製的。但那不是峇里島傳統的竹地板,在Ibuku負責重要專案的大師傅跟我說,他們常常在想,如何將竹地板變成能模矩化的裝潢材料,就像夾板一樣。一開始大家都不知道該怎麼做,討論討論著一位師傅突然說:「那我們先將竹管分好幾瓣,再將它一片一片串起來呢?」這個基本單位規格化之後,能當地板也能當牆面,現在在東南亞已經滿常見了。

峇里島師傅都很熟悉竹作系統了,大多是聽到要做什麼就馬上去試,直接來。說實在的竹構想延續下去,也許方法之一是不要怕用大量的竹材。試到最後,竹子不一定是最終解答,但它生長快、到處都有,可以是一個很好的構築手段。我也期許自己傳承傳統的竹藝,能在其他案子中繼續融合傳統與現代的竹構。

.png)

在若亭(Being)|台東縣卑南鄉知本國家森林遊樂區

設計團隊:風土建築研究所/陳思因

竹構顧問:許春田

結構顧問:原型結構工程顧問有限公司

施工顧問:自然心地

工程團隊:陳思因、楊承泰、貝阿沃、仲夏夜竹藝工坊、台東專科學校

木工科師生(水硼溶液竹材防腐池部分)

夜間照明:特製竹管燈

尺寸:12 x 8.9 x 6.35 M

材質:孟宗竹、桂竹、鐵件

2025 第四屆「島嶼構竹」新銳建築展

更多展會資訊請點擊下圖