生活

[ Life ]

【飲食文化】走動中的小米知識|泰雅族小米方舟

「小米方舟」不只是保存小米的計畫,更是泰雅族在尖石後山實踐文化復振與食物地景活化的故事。從不丹啟發到部落行動,Pagung 與族人以走動學習與合作社精神,讓傳統作物重生,也讓土地、文化與社群重新連結,展現原民智慧在永續農業與氣候行動中的力量。

其實,與其說「小米方舟」是小米保存的計畫,不如說它是一個活化食物地景的部落自主行動。2014 年,我與 Atung 牧 師、 Pagung 與 Kanakanavu 族 的 Apuu、泰雅青年 Yapit,以及靜宜大學的林淑雅老師受邀參與了在不丹喜馬拉雅山谷所籌組的「國際高山原住民網絡」(International Network of Mountain Indigenous Peoples,INMIP)。

這個非政府組織,以走動式工作坊 (Walking Workshops) 的方式,共同研討農民的在地知識如何貢獻在全球氣候變遷的回應議題上,參與國包含:不丹、中國、印度、吉爾吉斯斯坦、巴布亞新幾內亞、秘魯、菲律賓、台灣、塔吉克斯坦、泰國及肯亞等十一個國家。接下來,台灣的代表持續參與了 INMIP 每年舉辦一次的橫向學習交流活動 (Horizontal Learning Exchange),過去曾先後於塔吉克斯坦(2015)、秘魯(2017)與吉爾吉斯坦(2018)舉辦年度會議。

在這個持續走動的國際聯盟中,Pagung( 芭翁 ) 第一次去到不丹與不同國家生態農夫交流,也受到當地原住民部落復育傳統作物經驗的激勵,於是在回國後開始夢想著尖石後山是否能夠成為認識泰雅族傳統作物知識的基地。剛巧,我在北醫執行一個「人文創新與社會實踐計畫」,也在尋找與尖石後山部落合作發展的施力點。小米文化的復育,幾乎是在沒有異議的情況下就浮出檯面。其實,尖石的深山不可能出現一艘真正的船,但在最近幾年部落耆老們的努力已逐漸擴展了一片以傳統作物復育地景為主的方舟意象。

方舟,取了聖經中諾亞的故事,預示了一種再生的力量,以及立約的精神。這個約,是天、地、人的和好,彩虹是重要的記號。小米,正是這些傳統作物中的旗艦物種(flagship species)。必須注意的是,這艘以小米為核心的傳統作物復育方舟,卻是漂流在以像是番茄為主的經濟作物大海之上。對田埔部落族人而言,小米眼前是沒有經濟價值的,部落的發展必須有經濟作為支撐。這個客觀環境迫使任何有傳統作物復育理想的族人都必須面對現實的處境。

.png)

我們進入她新成的穀倉中,延續著小米田雜種的話題。Pagung 告訴我們,傳說中以前小米非常稀少,所以需要小心保護。有一晚,守護的人在小米田聽到卡拉、卡拉的聲響,以為是小偷來犯。但仔細聽,這個聲音是來自地底下,後來才發現是地瓜的根系在延伸所發出的聲響。不僅如此,根系的延伸創造了地土的縫隙與空間,讓小米得以往上竄出新芽。地瓜幫助小米的成長,聽在我的耳中,成了動人的生態互惠關係的故事。生態網的基本概念,早在原住民文化中透過故事口耳相傳了!

這時,Kyra 與 Kate 也加入了對話,他們說在太平洋島嶼的原住民傳說中碗豆、玉米以及樹薯是三姐妹,樹薯在地底下鬆土,玉米得以垂直往上長,而豌豆則可以在玉米莖上盤旋而上,彼此互相依賴共生。雜種習俗的生態意義不言可諭,但是當代的綠色革命採取單一物種的大規模種植,卻違反了此一微妙的大自然平衡。幸運的是,原住民的傳統農業文化替我們保存了此一古老的自然智慧。古老的智慧呼應了當代進步的生態農業思潮,確實讓人精神為之一振。

然而沈浸在浪漫的小米知識傳統之中,實際上並沒有讓我們忘記現實的挑戰。Kyra他們更好奇面對區區幾塊小米田之外的大片田埔番茄鄉,Pagung 又是如何看待的呢?她可能大約猜想到,部落過去在種植經濟作物包括:水稻、香菇、水蜜桃等,在無法掌握產銷管道以及市場資訊缺乏的情況下被嚴重剝削的處境。她想知道 Pagung怎麼看待這些經濟作物對於部落的影響。但是,她大概沒想到 Pagung 一方面是傳統作物在田埔復育的催生者,但同時也是活絡經濟作物番茄產銷管道的推手。她的行動是親手推動田埔生產合作社的成立。

合作社與番茄一樣,對泰雅族而言都是外來的產物,但合作社的精神卻可以喚起部落傳統分享與合作的精神,泰雅族的語彙稱為 Pinhaban ( 攻守同盟 )。傳統上,泰雅族的生活是以家族為運作核心,家族有各自的生產土地與領域範圍,彼此相對獨立。一但有發現外來侵入者的威脅時,這些家族會很快地互通訊息並且團結起來一致對外,這稱為 Pinhaban。合作社,其實相當程度是現代版的 Pinhaban。雖然部落已經走入現代的市場經濟模式,但傳統文化的積極內容還是透過有心人如 Pagung 有機會轉型成部落發展的助力,番茄合作社是個好的例子。

❝

「 生命本身是一段遠程的走動 (walking) , 也是冗長的對話 。

我們走動的路途 , 正是我們生活的經歷 。 ⋯ ⋯ 走動是一種深刻的社會活動 ,在時序 、 節奏與曲折的變化中 , 腳與聲音一般 , 對它者的出現與活動做出反應 。我們所維持的社會關係 , 不僅在原來的位置中構造 , 也在行走於地之間進行 。 」(Ingold, 2008 , Pp. 1 )

❞

走動,在「小米方舟」的教學場域中

推動「小米方舟」計畫的團隊由新光的 Tali 家族、田埔的 Tomi 家族以及北醫我的研究團隊所組成。在新光部落,Tali 家族復育小米的時間也是 Yapit 從不丹回來之後。在田埔,Pagung的做法是透過組織部落的婦女以及老人。三年前,透過自然科學博物館的嚴新富博士從農試所拿到的四十多種過去曾分佈在泰雅族流域的小米品種以及尖石後山的地區性品種,Pagung 開始找地耕作。第一年,其實大多數部落的人都在觀望,揣測她的動機。慢慢地,老人開始靠近小米田跟 Pagung 聊天,分享她們童年的小米記憶以及相關的知識。或許是來自傳統文化的親切呼召,接下來她們就主動義務地參與了除草與間拔的工作。

令人驚訝的是,婦女開始分享一些私房的種子跟 Pagung 交流,有趣的事於是開始在田埔的小米地景上發生,種植小米的地從原先的一塊,變成目前的六塊。2018 年,田埔的小米祭有超過二十位的老中青婦女參與其中,成為一個沒有國家資源挹注的可觀在地自主團隊。她們循著泰雅的傳統,不徇私地彼此交換種子,分享種植的經驗,我甚至發現 Tali 老爹家的小米品種也出現在田埔的小米田。

走動,在傳統生態知識生產中

2017 年與 2018 年,Pagung 代表北醫「人文創新與社會實踐」計畫的團隊去了祕魯的馬鈴薯公園(Potato Park)一趟,這是國際上原住民參與保種貢獻的顯著個案,也是聯合國指定的世界文化遺產。跟泰雅一樣,她們透過維護食物地景的種植方式,替全世界保存幾千種的馬鈴薯。我們也夢想著,是否尖石後山可以替台灣保存小米的不同品種,這是「小米方舟」計畫的由來。

Pagung 所組織的小米田,不是她自己的,而是屬於部落共有的文化資產,這裡有部落族人共同的記憶、生活與文化。2018 年五月初,我帶著北醫通識教育課程的學生進入她的小米穀倉,它頓時化身為一個故事屋,裡面不僅陳列了不同的種子,還有她在泰雅文化知識的保存工作過程中滿滿的人生故事。這裏有她從祕魯帶回來的玉米種子,在台灣這塊土地長出來的新生代種子,原住民的分享跨越國界。還有,不同的小米品種,上面寫著泰雅族的名稱。其實,同一種品種在不同的原住民部落,還是有不同的名稱與使用記憶。生物與文化多樣性的加乘效果實在很驚人。

我們身處其中,品嚐著 Pagung 妹妹親手烹煮的清甜小米粥時,特別能夠感受到小米產地的滋味。當我們走在小米田埂間,聽 Pagung 解說時,彷彿可以感受到不同小米的在地知識正開始從周遭的經濟作物中一一掙脫出來,兩者都是當代泰雅人所需,一個是為日常生計,另一個則是重要的文化認同底蘊。田埔,是許多觀光客去司馬庫斯的過站,通常僅是呼嘯而過,這裏沒有雄偉的神木與漂亮的民宿,但卻有傳統泰雅知識的寶庫,她就安靜地在觀光的過路之中。Kyra、 Kate、我與學生們都深感榮幸,可以進入這樣的寶庫。更重要的是,有泰雅耆老們的帶路與指點。

很顯然,Pagung 也是其中的關鍵人物之一,力圖活出泰雅小米的文化與知識,是她這幾年的心願。看到逐漸發展的小米地景,加上 Pagung 與部落族人建造的小米穀倉,結合在「方舟」的信仰異象之上,為學術界目前流行的後殖民論述提供一些新的角度。那些濃厚複雜的族群變遷故事正是透過小米的消逝與再生,透過 Pagung 的生命故事娓娓道來。有一次我跟Pagung 與學生一起從小米田走回穀倉之際,我在穀倉中看到學生走動的鞋與 Pagung 辛苦搜集的小米粒罐並排,心中突然產生一種莫名的感動。是的,文化的復振不是透過計畫的華麗文字做成的,更重要的是一步一步紮實地走出來。我與學生在尖石後山見證這個過程,並且榮幸地參與其中。

結語:走動者的身體敘事

我們是走動者 (walkers)。走動者不僅行腳,沿途還進行連結。相當程度上,這種走動是很泰雅的。司馬庫斯為人稱道的共同經營組織,他們稱為 Tnunan,是從另一個字 Tminun 延伸而來。Tminun,是編織連結的意思。泰雅族相信每個人的生命都在造物者不斷編織連結的過程中匯然而成,彩虹是造物者在編織時的記號,婦女成年禮的紋面必須證明會編織,將彩虹的圖案紋在臉上,就是將這種性別分工後的技藝印記在身體之上。這種身體的印記意味著,不僅是造物者在編織,我們自己也在編織,不僅編織自己,也將它者編織進來。編織,是一種走動,而走動構成了身體的內涵,信仰、宇宙觀、技藝、社會分工等全部整合成身體的一部分。

傳統上,泰雅族因為是口述的民族,不落文字,知識的傳遞是透過身體的實踐,例如:編織、狩獵、採集與耕作等。除此以外,儀式以及特有的古調吟唱 lmuhuw,在烤火房圍繞在火堆旁的講故事,亦是主要的敘事方式。我在過去長期的走動中,不管是安排國際學者的參訪、學術田野的調查、行動課程的教學、或是與部落夥伴的集體行動不斷地見證了這些身體實踐的經驗,確實它們很難用文字完整地表達,這是研究原民傳統生態知識最困難的部分。

.png)

一直到我閱讀到 Tim Ingold 等人編輯的這本「走動的途徑:走出來的民族誌與實踐」(Ways of Walking: Ethnography and Practices on Foot)(2008),才赫然發現文字的再現,特別是敘事寫作(narrative writing)常常也像是在走動一樣。雖然我們必須承認,文字寫作與真實行腳還是不同的敘事方式,但彼此是有互為文本的(inter-textual)密切關係與溝通可見的。

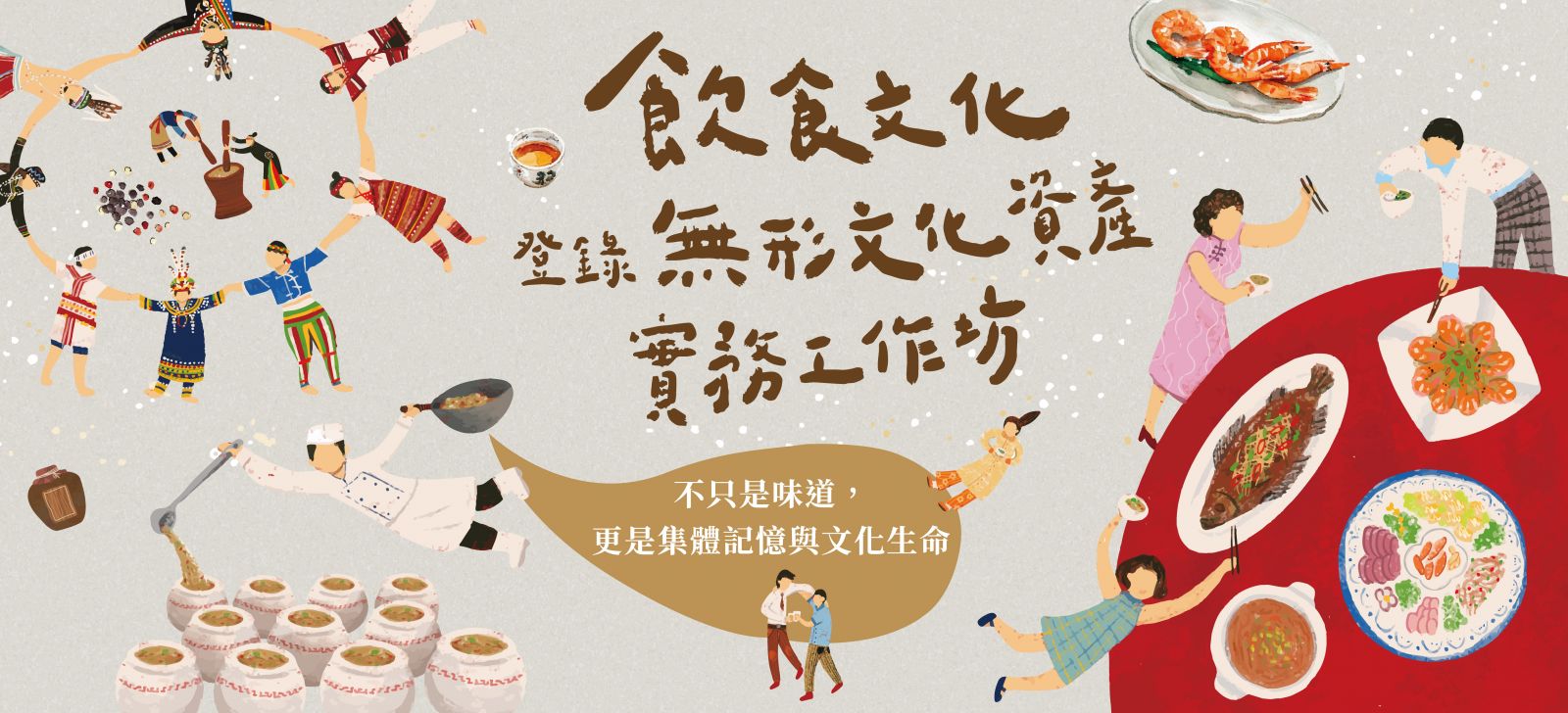

【綠色專輯】 飲食文化登錄無形文化資產

進入專輯請點擊下圖